“La modernité d’une société se reconnaît à ce que ses principales activités consistent à produire et à consommer des images, à ce que les images jouissent de pouvoirs extraordinaires pour déterminer les exigences que nous manifestons devant le réel et, substituts convoités d’expériences de première main, sont indispensables à la santé de l’économie, à la stabilité de la communauté et à la poursuite du bonheur individuel”

Susan Sontag, On Photography, 1977

En 1787, le graveur italien Pietro Antonio Martini produit une eau-forte d’actualité, figurant les spectateurs privilégiés du Salon de cette même année, organisé dans le Salon Carré du Louvre. La facture est précise, au point qu’il est facile de reconnaître les chefs-d’oeuvres exposés, Marie-Antoinette et ses enfants d’Elisabeth Vigée-Lebrun au centre de la composition, La Mort de Socrate de Jacques-Louis David ou encore L’Intérieur du temple de Diane à Nîmes d’Hubert Robert, sur la gauche. Ces images dans l’image sont regardées par le principal spectateur de la gravure, nous-même, mais elles sont également observées par les visiteurs du Salon. Cette foule permet au graveur de prouver sa maîtrise. Devant ces tableaux, certains sont stoïques, perdus dans leurs réflexions, penchés sur une toile ou au contraire à s’étirer le cou pour déceler les détails d’une autre accrochée bien trop haut ; d’autres débattent, par groupe de deux ou trois ; d’autres encore tendent le bras pour montrer à leur voisin tel ou tel détail ; d’autres enfin n’ont que faire des tableaux et sont là simplement pour être vus, pour satisfaire à leur statut social.

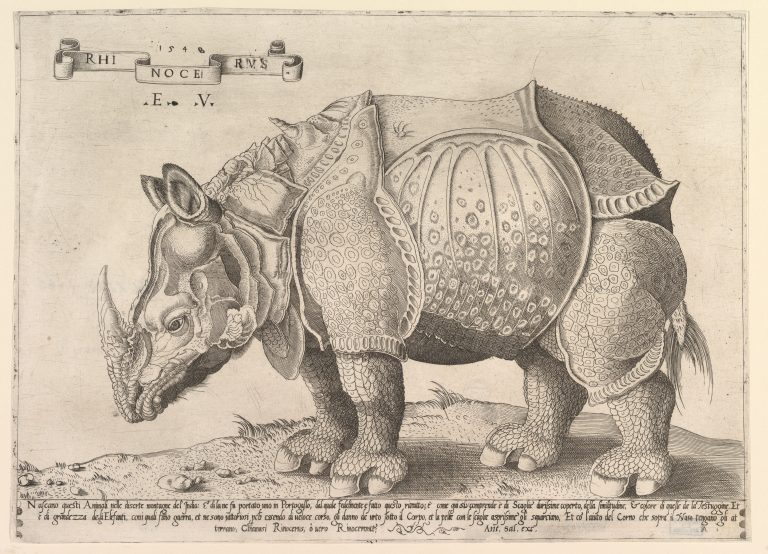

Par sa précision, par la finesse de ses tailles, cette gravure nous pousse à essayer de reconnaître les différents tableaux, à nous amuser de ces micro-histoires du Salon. Mais prenons un peu de recul, forçons-nous à élargir notre focale et à regarder the big picture comme disent les anglo-saxons. La composition de la gravure ne vous fait-elle pas penser à quelque chose ? Un grand rectangle qui en contient d’autres, plus petits, eux-mêmes abritant chacun une image. Les sujets des différents tableaux ne se répondent pas, ils ne font pas récit. Mais la construction de l’image pourrait nous rappeler celle d’une planche de bande dessinée.

Ces images de Salon des XVIIIe et XIXe siècle pourraient avoir été, consciemment ou non, la matrice de deux images plus contemporaines, deux planches issues d’un roman graphique qui a fait date dans l’histoire de la bande dessinée. En 2012 aux éditions Delcourt paraît Saison Brune, bande-dessinée dans laquelle Philippe Squarzoni, auteur mais aussi personnage principal du récit, s’interroge pendant près de cinq cents pages sur le changement climatique, tente de mettre en scène son enquête et de faire comprendre au lecteur les enjeux de cette problématique aussi actuelle que mondiale. Saison Brune, dont le titre vient de cette saison d’incertitude entre l’hiver et le printemps dans l’État américain du Montana, paraît donc en 2012. Une éternité. Certes bien des années après la première conférence de l’ONU sur le climat à Stockholm en 1972, bien des années aussi après le célèbre discours de Jacques Chirac à Johannesburg en 1995 où l’ancien président français déclarait que “notre maison brûle, et nous regardons ailleurs”. Mais des années avant ce mois de février 2023 où vous lisez ces lignes et où ces questions ne sont plus simplement urgentes, mais belles et bien vitales.

Saison Brune a reçu le prix Léon de Rosen par l’Académie française pour sa contribution à la compréhension et à la diffusion des valeurs que recouvre la notion de respect de l’environnement. Dans ce roman graphique, Philippe Squarzoni s’est retrouvé face à un défi digne d’un alchimiste et qu’il fut l’un des premiers auteurs de bande dessinée à affronter. Donner à voir le changement climatique et les problèmes environnementaux, transformer des chiffres en images, figurer la parole de spécialistes, dessiner des données issues des rapports du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Il a ouvert la porte à ces nouvelles bandes dessinées documentaires, comme Algues vertes, l’histoire interdite d’Inès Léraud et Pierre van Howe (La revue dessinée/Delcourt), Le Monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici (Dargaud) ou Le Droit du sol d’Étienne Davodeau (Futuropolis). Tous ces albums fourmillent d’informations et tous sont le lieu d’une nouvelle cohabitation, d’un croisement des regards, entre celui du journaliste qui enquête et celui de l’artiste qui donne un supplément d’âme, une clarté, fait de ces informations un véritable récit.

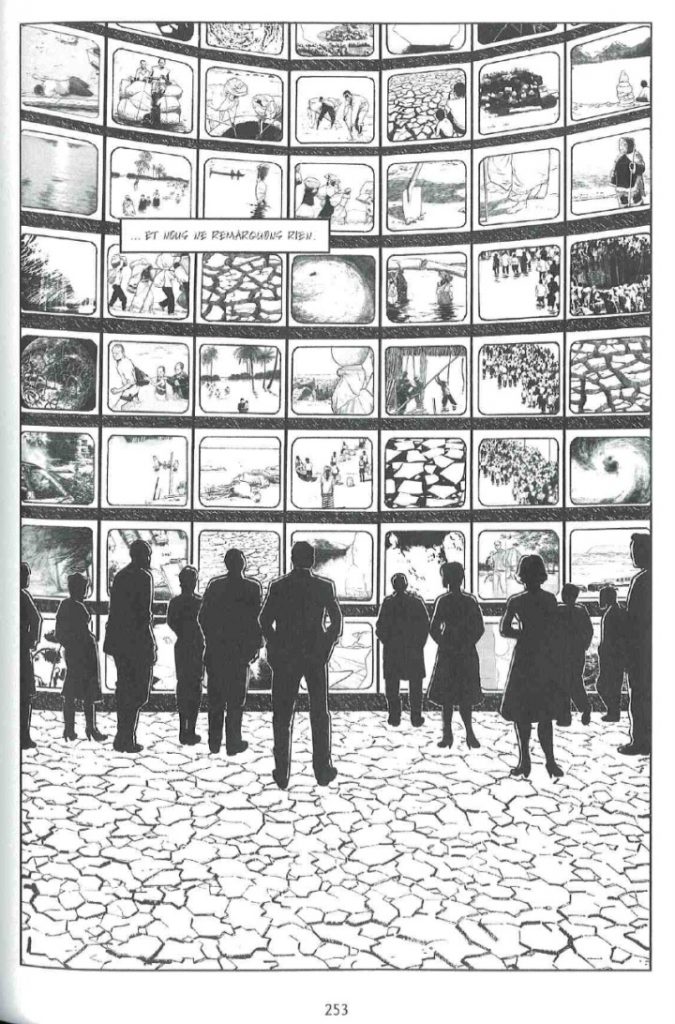

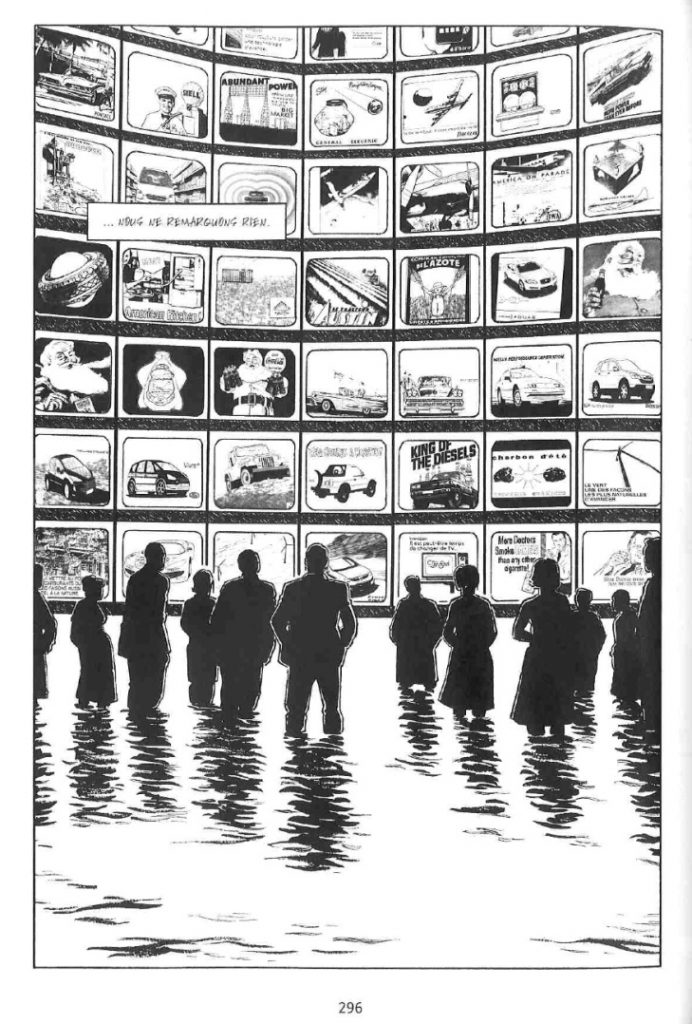

Dans ses dessins, dans la construction de certaines de ses planches Philippe Squarzoni fait réapparaître, ni tout à fait les mêmes, ni tout à fait d’autres, des images qui ont survécu dans l’inconscient collectif. Page 253. Page 296. Cela saute aux yeux. Et cela fait froid dans le dos. Les deux planches sont presque identiques, à tel point que l’on pourrait jouer au jeu des sept erreurs. L’heure n’est pourtant pas à l’amusement. Plusieurs personnes, des hommes et des femmes, immobiles, nous tournent le dos. Elles font face à un mur d’écrans, dont la lumière les éclaire, les aveugle sans doute, et donne à leur revers une allure fantomatique. La mise en abîme est totale et elle n’aura jamais mieux porté son nom, tant ces écrans nous offrent des aperçus de cet abîme vers lequel nous nous dirigeons collectivement. À la page 253, les écrans montrent les images des conséquences du changement climatiques, ces images que l’on connaît bien à présent, qui hantent nos télévisions, nos smartphones et les pages de nos journaux. Les nouveaux imaginaires de l’anthropocène : des glaciers qui fondent, des terres qui s’assèchent, des populations inondées qui fuient leur foyer, des morts de faim, des morts de soif. Toutes ces images, Squarzoni les a déjà dessinées dans les pages précédentes. Il les met à présent à distance, fait du lecteur non plus le spectateur de ces catastrophes mais de l’inaction des populations, et donc de sa propre inaction. Ces hommes et femmes, happés par ce spectacle, ne s’aperçoivent pas que sous leurs pieds le sol est craquelé, déjà asséché. Ils observent ces images, de loin, considèrent ces écrans comme une barrière rassurante, s’imaginent que cela ne les concerne pas, ou pas encore. La didascalie de la page confirme pourtant qu’ils font, que nous faisons, fausse route : “… et nous ne remarquons rien”.

Comment ne pas comprendre ? Comment ne pas remarquer ce qu’il se trame ? Plus qu’un long discours, c’est le rapprochement de deux planches qui permet à Philippe Squarzoni de répondre à ces questions. Élaborer une bande dessinée, ce n’est pas simplement mettre des cases côte à côte, accumuler des dessins. Comme toute œuvre, elle présuppose une construction, une composition globale, elle joue sur l’horizon d’attente du lecteur mais aussi sur sa mémoire. Si bien que lorsque surgit la page 296, la trace visuelle de ce mur d’écrans et de ces spectateurs zombis est encore fixée sur notre rétine. Seuls deux éléments ont changé. Sur les écrans, les images des catastrophes ont disparu pour laisser la place à des publicités. Des avions, du gaz, du pétrole, des voitures, beaucoup de voitures, des cigarettes, des engrais, du Coca-cola, du poulet élevé en batterie. Nous pourrions continuer cette liste ad nauseam. Les symboles d’entreprises qui, trimestres après trimestres, annoncent des records de bénéfices et qui, trimestres après trimestres, battent des records de pollution. D’une planche à l’autre, d’un mur d’écrans à l’autre, l’auteur remonte le fil de l’histoire. Des catastrophes à leurs causes, il n’y a qu’un pas … et quelques pages. Et une nouvelle fois la didascalie vient résonner à nos oreilles : “nous ne remarquons rien”. Pas même l’eau qui arrive à nos chevilles.

Quelle fin ? Pendant tout son roman graphique, Philippe Squarzoni se demande comment finir. Quelle fin pour son histoire et quelle fin de l’Histoire ? Une catastrophe, une de plus, la dernière ? Ou bien un espoir ? Les images des conséquences du changement climatique sidèrent, ce sont les nouveaux vaisseaux d’un nouveau sublime, celui de l’anthropocène. Les publicités, elles, hypnotisent et creusent de larges sillons de temps de cerveau disponible. Toutes empêchent de penser. Toutes empêchent de parler. C’est pourtant ce que nous devons faire, collectivement. Penser, parler, échanger, comme ces personnes au Salon qui discutaient des œuvres, mais sans limiter ces débats à de petits groupes d’initiés. Chaque événement, chaque médium, chaque moment doit devenir propice à interroger, analyser, décortiquer ces images qui nous submergent et nous subjuguent. Nous avons besoin de conférences des parties (COP), de bandes dessinées, de festivals pour nous réunir, comprendre, trouver des solutions, créer de nouveaux imaginaires et, surtout, ne plus subir ce temps d’incertitudes et d’interrogations que certains appellent « saison brune ».

Un texte de Fabien Lacouture, chargé de programmation du festival