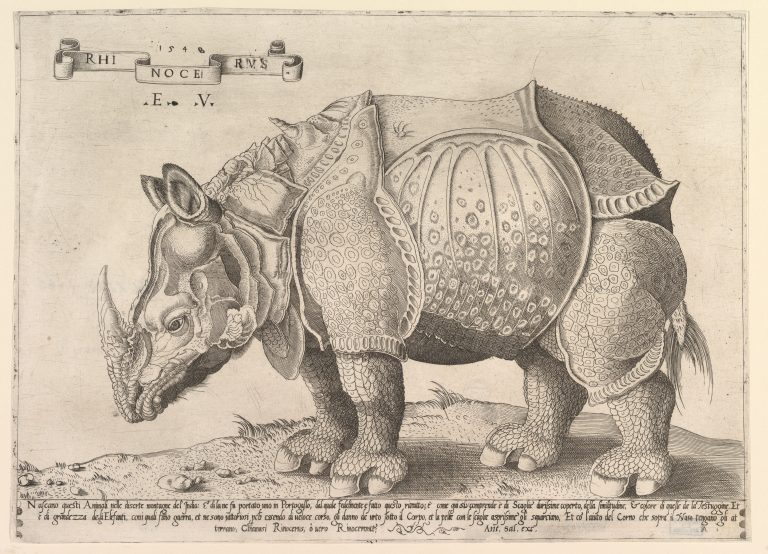

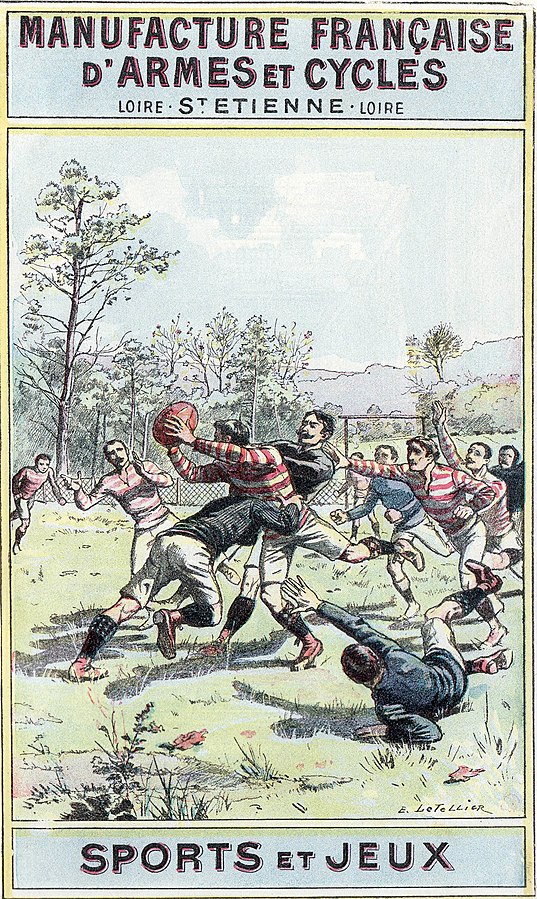

New York. Par une fin d’après midi d’automne. Chahuté par le bruit de la cinquième avenue, vous décidez de vous réfugier dans ce grand escargot qu’est le musée Guggenheim. Fasciné par les courbes sorties de l’esprit de Frank Lloyd Wright, vous commencez la visite des collections qui font la renommée mondiale de ce musée. Rapidement, vous voilà attiré par une toile étonnante. Dans un espace délimité de chaque côté par deux rangées d’arbres, quatre hommes à moustache, vêtus de combinaisons rayées bleu ou jaune s’arrêtant juste au-dessus des genoux et de hautes chaussettes s’arrêtant juste au-dessous des genoux, s‘adonnent à un jeu de balle. La lecture du cartel ne vient en rien éclaircir cette étrange scène : « Henri Rousseau, The Football Players, 1908 ».

Les joueurs de football ? Ce titre vous interroge. Avec leurs tenues rayées, ces quatre hommes ressemblent plus à des baigneurs du début du siècle, ceux que les premières photographies de vacanciers nous ont fait connaître, qu’à des joueurs de football. En outre, que les expressions « Panenka », « hors-jeu », « petit pont » ou « passement de jambes » n’aient aucun secret pour vous ou bien qu’elles vous semblent provenir d’une langue étrangère, il y a bien une chose que vous savez à propos du football : c’est un sport qui se joue avec les pieds. Que font donc ces quatre hommes et notamment celui peint au centre de la composition, à vouloir attraper le ballon avec les mains ? Ne seraient-ce pas plutôt des joueurs de rugby ?

Petite histoire du football … et du « football-rugby »

Tout commence dans l’atmosphère feutrée et néanmoins dynamique des public schools britanniques qui, à partir du milieu du XIXe siècle, ont veillé à transmettre aux futures élites dirigeantes des valeurs morales et éducatives par une pratique physique encadrée[1]. Parmi la grande diversité d’activités proposées, les jeux de balles étaient en vogue. A la main, au pied, à onze, quinze ou vingt joueurs, chaque école possédait ses propres règles, ce qui rendait complexe l’organisation de compétitions nationales.

Le 26 octobre 1863, les pédagogues de ces prestigieuses écoles que sont encore Cambridge, Oxford ou Kinston se retrouvèrent à la Freemason’s Tavern de Londres afin de fixer des règles qui seraient partagées par tous. Sur dix-sept participants, treize se prononcèrent en faveur d’un encadrement de l’engagement corporel, de l’interdiction des coups sous la ceinture, du hacking (que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de plaquage) et d’une stricte limitation de l’utilisation des mains. C’est ainsi qu’est née la Football Association (FA) et le sport du même nom, dans l’enceinte d’une taverne londonienne et non au grand air sur un terrain au gazon parfaitement soigné par le savoir-faire britannique. Choqués par ces règles si peu viriles, les représentants des quatre autres établissements, dont ceux de la public school d’une petite ville du Warwickshire du nom de … Rugby, se retirèrent alors des négociations[2].

Imaginez la bataille qui fit rage en ce 26 octobre 1863. Imaginez l’opposition philosophique et anthropologique entre les deux camps. D’un côté, les uns considéraient les pieds comme l’interface nécessaire entre l’homme civilisé et la matière brute du sol. Prendre le ballon, sale et boueux avec ses mains ? Vous n’y pensez pas ! L’autre camp va jusqu’à convoquer Aristote et rappeler que, dans Les Parties des animaux, le philosophe antique avance que si l’homme a des mains et qu’il en a fait des outils créateurs de techniques et d’œuvres d’art, c’est parce qu’il est le plus intelligent des animaux. Si ce sport doit servir à encadrer la jeunesse, à lui enseigner les plus hautes valeurs, en somme à participer à ce processus de civilisation des mœurs que Norbert Elias théorisera quelques décennies plus tard, il ne peut se jouer qu’avec les mains et il faut laisser les pieds à leur seule et unique utilité : marcher ou courir[3].

Vous l’aurez compris, la querelle est irréconciliable. Et le lien quasi fraternel qu’entretenaient ballon rond et ballon ovale s’est à partir de là largement distendu. Le camp minoritaire ne prit pas part à la création de la FootballAssociation et, après quelques années, fonda la Rugby Football Union (FU) le 16 janvier 1871. Depuis lors, les amateurs peuvent bien s’intéresser aux deux sports, l’un aura toujours leur préférence. Ainsi, l’opposition fratricide entre football et rugby entre au rang des grandes oppositions de l’humanité, au même titre que celles entre la peinture et la sculpture, le ying et le yang, la vanille et le chocolat.

Jusqu’à la première guerre mondiale, le terme « football » reste néanmoins associé aux deux sports, notamment en France où le « football-rugby » ne cesse de se développer, après avoir gagné toute la Grande-Bretagne et le Commonwealth. Et avant de devenir l’emblème du sud-ouest, c’est autour de la capitale que le rugby prend son essor pour devenir le sport fétiche des acteurs de la Belle Epoque que sont les poètes, les romanciers et les peintres.

Les joueurs de « football »

Lorsque Henri Rousseau s’empare du « football » en 1908 et présente son tableau au Salon des Indépendants, plusieurs événements peuvent l’avoir inspiré. Le premier janvier 1908 s’est par exemple tenu, devant cinq mille personnes au stade du Matin à Colombes, l’un des premiers crunch[4], nom donné aux matchs opposant la France et l’Angleterre, se soldant par une cuisante défaite des français 0 à 19. Mais aucune des deux équipes figurées sur la toile – pour peu que l’on puisse parler d’équipe devant ces quatre hommes moustachus à l’allure de zèbres – ne correspond aux couleurs respectivement tricolore et blanche des deux équipes. Le maillot rayé ciel et blanc porté par deux des personnages de la composition pourrait en revanche nous permettre d’y voir un joueur du Racing Club, l’une des premières équipes françaises, créé en 1882 et toujours performante en 1908. Notons en outre que les joueurs du Racing avaient l’habitude de s’entrainer au bois de Boulogne, lieu de promenade prisé du peintre.

Mais faut-il nécessairement chercher dans cette œuvre des traces de réel ? Ce tableau est un unicum dans la production d’Henri Rousseau, l’un des rares à présenter une scène contemporaine et le seul à se départir du statisme qui aura marqué son style durant toute sa carrière[5]. Et s’il s’inscrit, cela est incontestable, dans une actualité marquée par la vogue du rugby en France (Rousseau se serait inspiré de dessins ou d’une photographie de presse[6]), le sujet est néanmoins traité avec la fantaisie que l’on connait au peintre.

Dans un paysage bucolique, quatre joueurs, identiques deux à deux à la manière du Combat d’hommes nus d’Antonio Pollaiolo, se disputent le fameux ballon ovale. Le terrain, dont la perspective est pour le moins singulière, est encadré de deux rangées d’arbres, presque identiques eux-aussi, et surplombé par un ciel bleu sur lequel se détachent des nuages comme sortis d’un tableau d’un primitif italien. Tristan Tzara, dans sa préface aux écrits du peintre, dit que dans « maint tableau de Rousseau […] l’événement est pris à l’état naissant, suspendu pour ainsi dire à un fait ultérieur[7] ». L’événement, l’action pour parler comme un commentateur sportif, est ici bien entamée, elle n’est pas suspendue à un fait ultérieur mais procède plutôt d’un fait antérieur, d’un premier lancé, d’une première passe dont l’origine est et restera inconnue. Au centre de la composition, le joueur au maillot rayé ciel et blanc, frontal comme un homme de Vitruve, tend les bras pour recevoir ce ballon que pas un instant il ne regarde. En bon admoniteur albertien il préfère fixer le spectateur. Allez demander aux plus grands joueurs de l’histoire du rugby français, aux Serge Blanco, Fabien Galthié ou Antoine Dupont s’il est aisé de jouer ainsi !

Rousseau n’a que faire de la mimesis. Rien n’est plausible dans cette scène qui ressemble plus à une comédie confiée à des marionnettes, à un ballet par des personnages en pain d’épices. Rousseau ne peint pas le vrai rugby, celui qui a commencé sa conquête des deux hémisphères depuis quelques décennies déjà. Il peint ce que ce nouveau sport procure à ceux qui le pratiquent et le regardent, une forme de joie, d’envol, à la poursuite de cet étrange ballon ovale.

Les origines du rugby en France sont concomitantes de la modernité célébrée par les peintres. Et si Les Joueurs de football est bien une scène de la vie moderne, elle n’a rien à voir avec la série de toiles L’Equipe de Cardiff où Delaunay, au même titre que la Tour Eiffel, l’aéroplane ou la Grande Roue, fait de ce sport un symbole de la modernité. Loin de cette dernière représentation, résolument contemporaine et urbaine, résolument multiple aussi, celle de Rousseau, par un strict respect des unités de temps, de lieu et d’action, semble offrir au spectateur, dans cet étrange hortus conclusus, une sorte d’Eden du rugby.

Un texte de Fabien Lacouture, chargé de programmation du festival de l’histoire de l’art.

[1] Olivier Chovaux, « Aux racines de la naissance d’un sport », dans Jean-Emmanuel Ducoin, Une histoire populaire du rugby français, L’Humanité, 2023, p. 12-14.

[2] Ibid.

[3] Pascal Charroin, « Football-rugby, la scission de deux pratiques » dans Ducoin, op. cit., p. 15-16.

[4] François Da Rocha Carneiro, « Le « Crunch » France-Angleterre » dans Ducoin, op. cit., p. 28.

[5] Le douanier Rousseau : Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 14 septembre 1984-7 janvier 1985, puis New York, Museum of modern art, 5 février-4 juin 1985, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1984.

[6] Angelica Zander Rudenstine, The Guggenheim Museum Collection : paintings, 1880-1945, II, New York, Solomon R. Guggenheim Foundation, 1976.

[7] Tristan Tzara, « Préface » dans Les écrits du Douanier Rousseau (présentés par Yann Le Pichon), Paris, éditions du CNRS, 2010, p. 80.