« Le Mexique a été pour moi l’époque la plus extatique de la création. […] Beaucoup de mes intuitions les plus lumineuses et les plus intenses proviennent justement de cette époque et de ce lieu[1].»

C’est en ces termes que le cinéaste soviétique Sergueï Eisenstein évoque son expérience au Mexique, qui s’étend sur quatorze mois, entre 1931 et 1932. Comme pour bien d’autres artistes et intellectuels de son temps, dont Antonin Artaud, André Breton, D.H. Lawrence, Tina Modotti, Katherine Anne Porter ou encore Paul Strand, pour ne citer qu’eux, le Mexique se présente à lui comme une terre d’élection, qui le bouleverse au plus profond de son être comme de sa création.

Le cinéaste a conscience d’appartenir ainsi à une famille bien particulière, celle des “mordus” du Mexique :

« Les gens qui ont séjourné au Mexique se reconnaissent comme des frères. Car les gens qui ont séjourné au Mexique souffrent de « la maladie mexicaine ». Quelque chose des jardins d’Éden surgit devant les yeux fermés de celui qui a un jour contemplé les étendues mexicaines. Et l’on est fermement persuadé que l’Éden ne se trouvait nullement entre le Tigre et l’Euphrate, mais évidemment, quelque part là-bas, entre le golfe du Mexique et Tehuantepec[2]! »

Difficile aujourd’hui, à l’heure d’un monde globalisé, de se représenter le choc que pouvait alors provoquer la rencontre avec une nouvelle terre. Avant de séjourner au Mexique, Eisenstein s’était pourtant déjà intéressé à ses cultures et à son histoire, notamment en adaptant en 1921 pour le théâtre Le Mexicain de Jack London (1911), qui racontait la transformation d’un jeune homme mystérieux en un boxeur professionnel reversant intégralement ses gains à un groupe révolutionnaire. Mais jamais le cinéaste n’aurait pu se douter combien l’expérience propre de la terre mexicaine le transformerait radicalement.

Rien ne prédestinait initialement Eisenstein à y travailler. Lorsqu’à la fin des années vingt, le monde du cinéma est ébranlé par l’arrivée du cinéma parlant, et que Staline mandate le cinéaste avec ses fidèles compagnons, Grigori Alexandrov et Édouard Tissé, pour se rendre à l’Ouest et y étudier les techniques sonores du cinéma, le trio ne rêve que d’une chose : réaliser un film à Hollywood. Après avoir caressé d’immenses espoirs, les Soviétiques se heurtent pourtant à de nombreux échecs, multipliant les projets avortés de films, alors que le contexte de la Grande Dépression plombe l’industrie cinématographique. En pleine déconvenue, les trois amis croient pouvoir sauver leur entreprise américaine en imaginant tourner un film au Mexique. Eisenstein aspire à créer une “vaste symphonie cinématographique multicolore[3]” qui retracerait l’histoire et la culture du peuple mexicain depuis l’époque précolombienne jusqu’aux révolutions des années 10, en passant par la colonisation espagnole. Soit une histoire d’oppressions et de soulèvements. Enthousiaste à l’idée de soutenir un cinéaste de l’envergure d’Eisenstein, l’écrivain socialiste Upton Sinclair propose de financer le projet.

Commence alors un long périple pour l’équipe soviétique. Car très rapidement, Eisenstein développe un désir inextinguible de s’imprégner des cultures mexicaines, de parcourir le pays dans son ensemble, bref de mener une véritable expédition ethnographique pour collecter coutumes, matériaux, rites, traditions devant nourrir son film. Si la sensualité comme la cruauté des coutumes mexicaines le frappent énormément et imprègnent son imagination, il est aussi fasciné par la coexistence, au Mexique, de plusieurs strates de cultures et de temps : “le serape pourrait être le symbole du Mexique. Tant sont bigarrées et violemment contrastées les cultures qui se côtoient en Mexique, tout en étant à des siècles les unes des autres[4].” D’où son souhait de rendre compte de ce syncrétisme religieux et culturel dans son film, et de témoigner des survivances de l’ancien dans le présent.

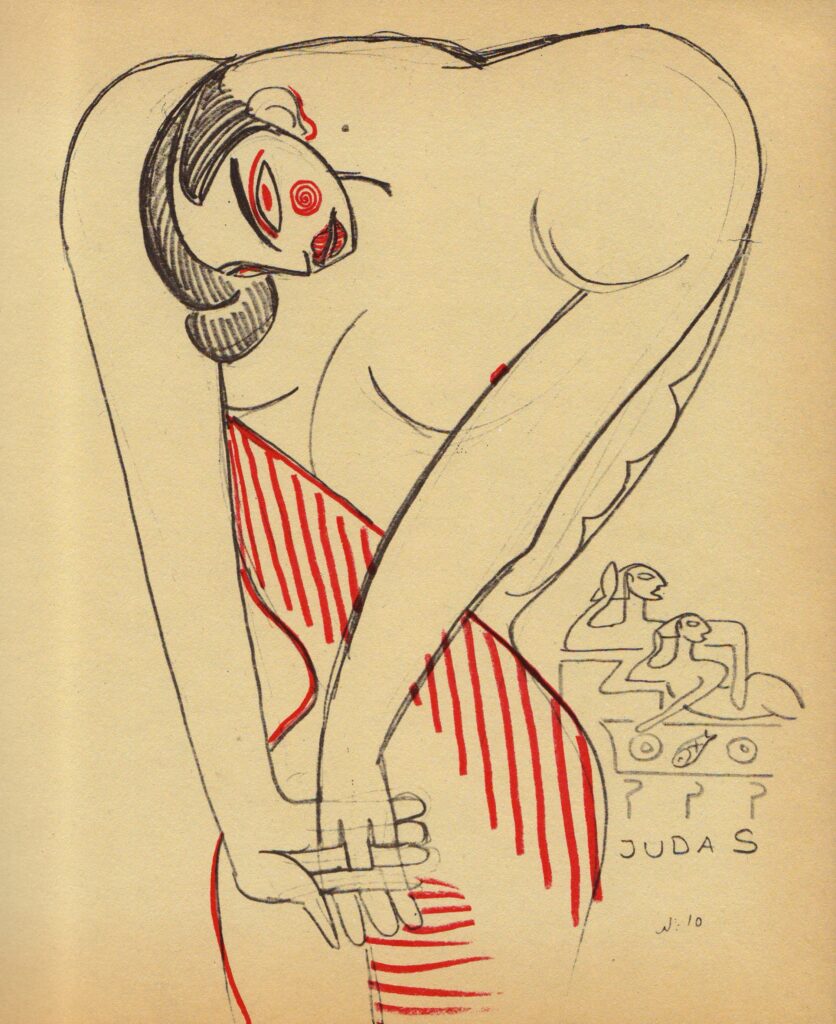

De même, il étudie attentivement le patrimoine et l’art du Mexique, y compris dans sa dimension la plus contemporaine, nouant un dialogue étroit avec les cercles artistiques et intellectuels mexicains d’alors. Son projet de film est ainsi nourri et traversé de multiples références, de Diego Rivera à Jean Charlot, en passant par José Guadalupe Posada. Très vite, aux dimensions politique, révolutionnaire, anticoloniale du projet s’ajoute donc une forte composante anthropologique qui n’a rien perdu de sa force ni de sa modernité. Le trio se met à accumuler sans relâche du matériau, à filmer jusqu’à l’excès le Mexique ; la perspective d’un travail achevé se retrouve sans cesse repoussée. En parallèle, Eisenstein se remet au dessin, qu’il avait délaissé pendant plusieurs années ; il est en effet pris d’une violente compulsion graphique, allant jusqu’à exécuter parfois plusieurs centaines de croquis par jour, tant les impressions puissantes du Mexique excitent son imagination, sa créativité mais aussi sa réflexion théorique. Upton Sinclair et ses proches commencent à s’inquiéter d’un tournage dont les proportions ne cessent de croître, dont le coût dépasse très largement les prévisions initiales, et qui paraît ne jamais pouvoir se terminer.

Au-delà des conditions matérielles très éprouvantes rencontrées par l’équipe (maladies tropicales, difficultés d’accès à certains lieux, tracasseries administratives et judiciaires…), le conflit ne tarde pas à éclater aussi entre le cinéaste et son commanditaire en raison de l’appétence d’Eisenstein pour le blasphème, pour l’irrévérence, pour l’érotisme, pour l’homosexualité, qui imprègnent tant son film que ses dessins, et qui valent de sérieux ennuis à l’équipe de tournage. Sans parler de la pression exercée sur Eisenstein par Staline, qui l’accuse d’être un déserteur et dont le retour immédiat en URSS est exigé. Pour Upton Sinclair, c’en est trop. Il met le projet de film à l’arrêt en février 1932 et en confisque les 65 000 mètres (!) de pellicule. Eisenstein ne les reverra jamais.

La perte de ce film, dans lequel il plaçait d’immenses espoirs cinématographiques, est vécue par lui comme une blessure irréparable. Afin de se faire rembourser une partie de l’argent qu’il a investi dans ce film inabouti, Sinclair n’hésite pas à vendre les rushes d’Eisenstein : du vivant du cinéaste paraissent ainsi des films qui dispersent littéralement le corps et l’intention du projet initial, et sans que celui-ci ne soit nullement consulté quant à leur montage. En 1933, le producteur Sol Lesser sort à grand fracas plusieurs films dans l’espoir d’en faire des « coups » : Tonnerre sur le Mexique, Kermesse funèbreet Eisenstein in Mexico. L’auteur du Cuirassé Potemkine sombre dans une profonde dépression. Les cinéphiles du monde entier expriment leur profonde solidarité avec Eisenstein et manifestent leur indignation. En 1939, la journaliste et biographe d’Eisenstein, Marie Seton propose un montage du projet, Time in the Sun, dans lequel le cinéaste se reconnaît bien peu. William Kruse édite enfin en 1942 plusieurs documentaires pédagogiques à partir des images mexicaines d’Eisenstein. Pour le cinéaste, toutes ces versions s’apparentent à des mutilations insupportables de son dessein initial, à une trahison de sa vision artistique. C’est que le Mexique aura représenté pour Eisenstein une aventure tant extérieure qu’intérieure, tant un projet de film qu’une exploration de soi :

« Je ne fais pas du cinéma. Je fais du Mexique et du moi[5] . »

Sept ans après la mort d’Eisenstein, en 1955, son ancien étudiant, Jay Leyda, entreprend de reconstituer le projet de son mentor en assemblant les matériaux du film dans une version de plus de six heures, Eisenstein’s Mexican Project, produite et conservée par le département Cinéma du MoMA, dont Leyda dépendait. Au même moment, le cinéaste underground Kenneth Anger aurait été chargé par Henri Langlois de réaliser un nouveau montage d’une copie 16 mm des rushes du film pour la Cinémathèque française, montage qui n’a jamais été retrouvé. En 1973, le MoMA cède à l’URSS le négatif originel constitué de 177 bobines du projet mexicain. A partir de ces dernières, le fidèle complice d’Eisenstein, Grigori Alexandrov, s’attelle à une version dont il affirme être la plus fidèle possible aux intentions de son confrère et qu’il tentera d’imposer comme telle, au détriment des versions Leyda ou Seton, alors qu’elle est fort partielle et qu’elle comporte de grands écarts avec le projet initial — ne serait-ce qu’au plan de la bande son, très conventionnelle. De nombreux matériaux écartés par Alexandrov demeurent à ce jour dans les archives russes du Gosfilmofond : Oleg Kovalov a ainsi pu, à partir de certains d’entre eux, proposer une autre version, Fantaisie mexicaine (1998), qui a révélé des plans d’une beauté époustouflante. Mais les découvertes que ces matériaux réservent encore au chercheur sont loin d’avoir été épuisées…

Film maudit, consacré à une terre dans laquelle le cinéaste percevait un double de lui-même, l’objet étrange que l’on a désormais coutume de désigner — erronément— comme ¡ Que Viva Mexico ! continue d’exercer une fascination indéniable sur les spectateurs que nous sommes. Malgré son inachèvement, malgré son statut de film en ruine, il nous transmet, à l’aide de plans inoubliables et de compositions savamment picturales, la passion violemment éprouvée par Eisenstein au contact d’une terre et d’un peuple auxquels il se sentait lié par des affinités secrètes. Et s’il ne fut jamais monté ni terminé par son créateur, il n’en joua pas moins un rôle décisif dans l’histoire du cinéma mexicain puisqu’il fut à l’origine d’un renouveau dans ce dernier, inspirant des créateurs comme Gabriel Figueroa ou Emilio Fernández.

Film-mythe, film-fleuve, le projet mexicain d’Eisenstein n’a pas fini de nous hanter, lui qui devait se clore sur une fête des morts à la vitalité communicative, comme pour mieux nous inviter à rejoindre une danse extatique, frénétique, en une boucle infinie.

Nous y reviendrons en juin prochain pendant le festival, où sera par ailleurs projeté le montage que Grigori Alexandrov réalisa en 1979 pour cette séquence finale, à partir des notes d’Eisenstein (Kermesse funèbre, issu des collections du CNC).

Un texte d’Ada Ackerman, historienne de l’art, chargée de recherche au CNRS (THALIM).

[1] Sergueï Eisenstein, « Rêve de vol plané » (1946), MLB. Plongée dans le sein maternel, Paris, Hoëbeke, 1999, p. 64.

[2] Sergueï Eisenstein, « Vstretcha s Meksikoï » (1943), Mémouary, t. I, Moscou, Mouzeï Kino, 1997, p. 325. (ma traduction)

[3] “Scénario de ¡ Que Viva Mexico ! “ in Steven Bernas (dir.), Les Écrits mexicains de S. M. Eisenstein, Paris, L’Harmattan, 2001, p . 89.

[4] Lettre du 15 avril au 1931 aux époux Sinclair, in Steven Bernas (dir.), Les Écrits mexicains de S. M. Eisenstein, op. cit., p. 145.

[5] Journal, entrée du 22 mai 1931. En français dans l’original. Cité par Jay Leyda et Zina Voynow (dir.), Eisenstein at work, Londres, Methuen, 1982, p. 61.