À l’approche de la 14e édition du FHA, Veerle Thielemans, directrice scientifique du festival, s’entretient avec David Millerou, chef du service pédagogique du château de Fontainebleau, pour évoquer le programme de visites guidées.

Veerle Thielemans : Dans le monde de l’art, la frontière entre le vrai et le faux est particulièrement ténue. Provenances obscures, erreurs d’attribution, ruse des faussaires, images générées par l’intelligence artificielle, copies, trompe-l’œil et autres jeux d’illusion : l’art devient un véritable jeu de piste et le doute est de la partie ! Comment les équipes du château de Fontainebleau se sont-elles emparées du sujet pour proposer une (re)lecture des collections patrimoniales aux festivaliers ?

David Millerou : Les termes de « vrai » et de « faux » sont des concepts philosophiques complexes, qu’il serait limité d’opposer frontalement. Le « vrai » est censé décrire la réalité de ce qui est ou de ce qui a été, tandis que le « faux » s’en éloigne par opposition, de façon radicale ou dérivée. Il convoque l’invention ou l’imitation.

Au château de Fontainebleau, le « vrai » et le « faux » sont souvent difficiles à distinguer et suscitent le doute chez le visiteur. Ainsi, pas une journée ne passe sans que les mêmes questions ne se fassent entendre : « est-ce du vrai or ? » ; « c’est vraiment d’époque ? » ; « si ces œuvres sont des copies, où sont les vraies ? » etc… La question du « vrai » et du « faux » à Fontainebleau ne peut donc être abordée qu’en élargissant la question à l’impression de « vrai » ou de « faux » que ressentent les visiteurs face à ce que nous leur montrons.

Force est de constater que le premier sentiment est en fait une difficulté à nommer des choses « vraies » comme l’illusion, la copie, la variante, l’artifice, le duplicata, le fac similé, la reproduction, le simulacre, l’ersatz, le pastiche, le plagiat, la citation ou même, tout simplement, l’erreur scientifique, qui n’est pas du faux mais qui relève du risque de la construction d’un savoir. Ce sont les mille nuances qui relèvent de la compréhension même de ce qu’est l’art, un musée, le patrimoine et son histoire.

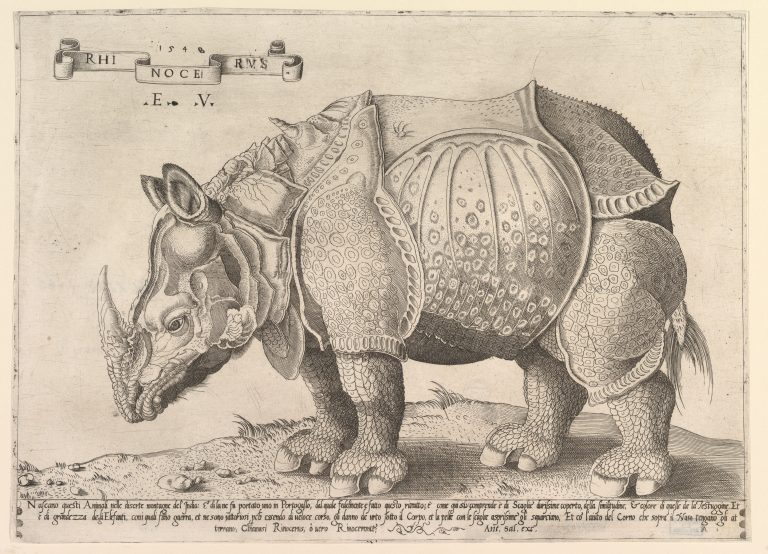

Tous ces mots ont une importance particulière à Fontainebleau où il apparaît souvent que les multiples dérivés d’une œuvre ne sont pas moins authentiques que l’original. La copie, par exemple, est toujours suspectée de fausseté par les novices. Cependant, la copie joue un rôle essentiel dans le voyage des formes et dans la revendication d’une identité culturelle, en particulier à la Renaissance ou dans la Rome Antique. Si, à Fontainebleau, les copies de bronze des marbres du Vatican exécutées par Le Primatice et exposées dans la galerie des Cerfs sont parfois perçues que comme des « faux », reproductions du prestigieux ensemble statuaire romain, on oublie que les marbres « originaux » sont aussi peut-être des copies d’originaux grecs perdus. Par ailleurs, l’exécution remarquable de ces statues de bronze, qui plus est sous la direction d’un immense artiste, n’en fait-elle pas des œuvres à part entière ?

Comme la copie, l’illusion a toute sa place à Fontainebleau. Faux marbres, faux bois et carton-pierre sont des techniques artistiques à part entière que l’on retrouve dans les décors du château, nous rappelant que l’art, depuis Zeuxis, vise au mimétisme de la nature et cherche, par une prouesse illusionniste, à « tromper-l’œil ».

Fontainebleau, en cela, est un fabuleux terrain de jeux qui mènera les festivaliers aussi vers les jardins. Le jardin Anglais a été créé de toutes pièces, au XIXe siècle, pour donner l’illusion d’une Nature édénique et rêvée. Il relève d’une mise en scène visant au mimétisme absolu, qui semble d’autant plus artificielle que le jardin de Le Nôtre expose sans malice la totalité de sa machinerie scénique. C’est au cœur de ce jardin pétri d’illusion que se trouve la fontaine « Belle Eau », d’où le château tire son origine mythologique. Veillée par sa Nymphe, elle joue le rôle d’ombilic du site et entretient l’illusion d’un point fixe dans l’espace et le temps d’où se déploie la totalité du domaine et de son histoire. Il ne s’agit, bien évidemment, que de la mise en scène d’une origine : selon les époques, cette fontaine toponymique n’a jamais été toujours la même, le site comptant plus de 15 sources naturelles. Il a fallu construire, à grand renfort d’illusions, un « lieu » identifié : ainsi, celui que nous voyons aujourd’hui dans le jardin Anglais mêle la forme artificielle d’un baptistère octogonal et une sorte de sanctuaire forestier primitif, rajoutant à la sacralisation.

De nombreuses visites seront ainsi organisées dans les jardins pour s’initier à ces lectures paysagères, particulièrement mises à l’honneur cette année par l’exposition d’art contemporain « Grandeur Nature II, l’esprit de la forêt », qui pose cette question de notre rapport mythologique à la « Nature ». Le dimanche 8 juin, dans le cadre d’un projet d’éducation artistique et culturelle, les promenades des festivaliers dans les jardins seront accompagnées en musique par l’association Orchestre à l’école qui a préparé un programme entre mensonge et vérité intitulé « Fake n’troll ».

Faire comprendre aux festivaliers que la copie ou l’illusion sont partie prenante de l’art sera l’un des buts visés par la programmation culturelle du château pendant le festival. Au-delà de cet objectif, nous voyons un enjeu civique essentiel à faire comprendre aux festivaliers ce que sont le patrimoine et les musées et en quoi consiste leur vocation à transmettre le « vrai » de l’art et de l’histoire. Un élève nous a un jour demandé : « quand vous avez trouvé le château, est-ce que les lits étaient faits ? ». Cette abyssale question montre tout le travail de pédagogie que nous avons à accomplir pour faire découvrir aux visiteurs la fabrique muséale du lieu, l’aménagement d’un espace scénique qui vise, certes, à un effet de réel, mais qui ne cherche pas à duper.

En réalité, où se logent le « vrai » et le « faux » ? Ne s’agit-il pas avant tout d’une question de médiation ? Tout ce qui existe est réel. Le « vrai », c’est la capacité à l’énoncer au plus près, de la façon la plus nette et ajustée. Le musée devient le lieu du « faux » lorsqu’il y a une dissociation entre ce qu’on montre et ce qu’on en dit. Si « en vérité, nous ne savons rien, car la vérité est au fonds du puits », comme disait Démocrite, nous avons voulu montrer ce risque de décalage fatal, non par l’organisation de « fausses visites », mais par la mise en scène de quelques textes de « guides de voyage » anciens qui, portés par leur superbe souffle de rêveries, n’ont cessé de créer des forgeries imaginaires sur le château. Rodolphe Pfnor en 1889, par exemple, est parfaitement conscient qu’il y perpétue des légendes, un amas de « traditions populaires ». Présentant les espagnolettes du boudoir d’argent de Marie-Antoinette comme des créations de Louis XVI sorties de son atelier de serrurerie, il reçoit la contradiction du bibliothécaire du palais, Champollion-Figeac, et consigne cette mélancolique pensée : « Pourquoi n’avouerions-nous pas notre penchant pour la version populaire et ne lui jetterions-nous pas, en passant, un innocent regret. Ce n’est pas la première fois que nous aurons vu la légende s’envoler devant le souffle impitoyable de la science ».

VT : Parmi les conférences abordant le vrai et le faux dans le domaine patrimonial, deux d’entre elles porteront sur les châteaux restaurés ou reconstruits « à l’identique ». Les fresques de Rosso Fiorentino dans la Galerie François Ier ou encore celles de Primatice qui décorent la Porte Dorée ont connu de nombreuses restaurations au fil des siècles. Se pencher sur les décors du château de Fontainebleau et leur histoire, n’est-ce pas se pencher sur l’histoire même du principe de restauration ? Les visites guidées et médiations libres proposées tout au long du festival par les équipes du château ou les étudiants de l’École du Louvre, offriront-elles au public l’occasion d’aborder ces sujets ?

DM : La restauration est une démarche qui fait partie de l’identité même du château. Tout d’abord parce qu’au XIXesiècle, les régimes en quête de légitimité ont traduit leurs restaurations politiques par des restaurations artistiques et des pastiches. C’est cette « Maison des siècles » que nous voyons aujourd’hui à travers les yeux d’un XIXe siècle qui a fait, de la restauration, un enjeu tant politique qu’artistique.

Ces « restaurations » correspondaient à un imaginaire naissant de la « Renaissance » qui faisait de cette période un enjeu politique et culturel. Afin que chaque régime se présente comme le moteur d’une nouvelle renaissance historique, il fallut s’atteler au redressement matériel de ce prétendu âge d’or. Nous sommes, depuis, hantés par cet imaginaire du « premier état historique connu », ce mythe bellifontain des origines. De restauration en restauration, nous recherchons à retrouver et à préserver l’authenticité des œuvres… Le délabrement progressif des fresques de la galerie avait alerté les contemporains dès le XVIIIe siècle. Van Loo fut d’ailleurs chargé de les repeindre. Nous ne connaissons pas grand-chose de ces « premières » restaurations et du degré de falsification qu’elles infligèrent au cycle de Rosso. En 1889, Rodolphe Pfnor note sévèrement : « ce Van Loo, nous allions dire ce VanDale, leur a fait perdre toute leur originalité. C’est du mauvais Louis XV collé sur la belle Renaissance ! La fresque ne s’essuie pas comme la cire ! Autant dire que les sept originaux (du mur nord) sont perdus ». La restauration de la galerie la plus fameuse fut celle menée sous Napoléon III, entre 1852 et 1861. Jean Alaux, connaissant les dessins originaux du Rosso et ayant déjà testé sa technique sur les fresques de la salle de Bal, en fut chargé. Les tableaux furent refaits à l’encaustique par-dessus la fresque, sur une couche de cire, et le maniérisme s’en retrouva légèrement réinterprété. Quel fut le résultat ? D’après Sylvia Pressouyre, « le style de Rosso est partout travesti », « les nus féminins de la jeunesse perdue se sont enveloppés d’une apparence ingresque », tandis que les « mains charnues aux ongles nets » se sont substituées aux « accents blancs dont on faisait, autour de Rosso, les doigts décharnés ». Certains nus furent même rhabillés, un vieillard et une vieille femme à califourchon sur les dos de leurs enfants, jugés sans doute trop scabreux, revêtus de pudiques toges.

A Fontainebleau, nous sommes toujours à la recherche de la Renaissance perdue, quête d’un âge d’or devenu un palimpseste de restaurations, où le travail de Sisyphe, qui consiste à gratter les couches du passé pour retrouver la substantifique moelle d’origine, est sans cesse remis sur le métier. Lors des restaurations dans le cadre de la « Loi-Programme » de Malraux, dans les années 1960, il s’est agi de guérir les fresques des « scories » déposées par un XIXe siècle de plus en plus considéré comme une « fausse note ». L’objectif était, paradoxalement, le même que celui du XIXe siècle : retrouver, encore une fois, la Renaissance ! Alors, que voit vraiment le visiteur, aujourd’hui, lorsqu’il arpente la galerie de François Ier, qui semble lui présenter, avec tant d’immuabilité, une « unité de temps, de lieu, d’action » en tous points parfaite ? Par quel miracle ce trait d’union entre le XVIe siècle et notre temps nous est-il parvenu dans cet état d’intégrité en apparence si complet ? Il s’agit, bien évidemment, d’une illusion d’optique patrimoniale savamment construite à notre intention : les lambris portant l’emblématique royale ont été refaits sous Napoléon Ier ; l’illusion est fignolée de pastiches par Louis-Philippe, roi historiciste par excellence, et par Napoléon III, avec la mise en scène d’un buste du roi de la Renaissance, et par l’installation de « faux ciels » dans les portes suggérant l’ouverture passée de la galerie sur le jardin. Le plafond, qui avait été surélevé sous le même Louis-Philippe, fut rabaissé sous Malraux, mais pas à son niveau d’origine. Le parquet, quant à lui, est un parquet de chêne « à l’anglaise » du XIXème siècle, et les meubles néo-Renaissance datent du Second Empire. Mais cette galerie, au fond, n’est-elle pas représentative de la vie patrimoniale de tout monument ? Ce qui est important, c’est que les vestiges de la galerie, à travers les siècles, ont été considérés comme suffisamment exceptionnels pour qu’on cherche à préserver le « vrai du lieu », à transmettre son « idée », au sens platonicien, « restant identique à lui-même » et s’opposant donc à toute accusation de « simulacre ».

Aujourd’hui, la charte de Venise nous protège de ces démarches artistiques et esthétiques dans lesquelles la restauration avait une part évidente, assumée, d’interprétation voire de création. En ce qui concerne le chantier de restauration récent des fresques de la Porte Dorée, il a fallu adopter une méthodologie scientifique rigoureuse : déterminer le plus précisément possible la nature et les caractéristiques matérielles des peintures du XVIe siècle, ainsi que des interventions des siècles qui ont suivi. Ce travail analytique a constitué une étape fondamentale du chantier de restauration, certains pigments, liants ou processus d’application permettant parfois une datation très précise. L’œil et l’expérience du restaurateur se sont associés à la technologie du laboratoire. Les analyses ciblées ont affiné l’identification et la répartition des matériaux présents : cette histoire matérielle minutieuse a fait rejaillir les strates des restaurations de Malraux, de celles menées par Picot sous le règne de Louis-Philippe et enfin la composition originale, réduite à une couche picturale extrêmement fine. Émouvante découverte, instantané d’une technique à fresque probablement encore mal maîtrisée par l’équipe de peintres dirigée par Primatice sur ce chantier. C’est cette histoire matérielle, dans toute sa richesse, qui est aujourd’hui présentée et montrée comme telle aux visiteurs, sans vouloir la réduire à quelque mythe des origines. Mais ne nous y trompons pas : malgré les progrès techniques permettant des analyses et une connaissance matérielle toujours plus précise, la part de la certitude et celle de l’interprétation coexistent.

Sans évidemment épuiser ces questions passionnantes, les visites guidées et médiations libres proposées durant le festival par les équipes du château ou les étudiants de l’École du Louvre proposeront de premières pistes d’analyse.

VT : Le choix de l’Autriche comme pays invité nous plongera dans l’histoire artistique et culturelle de l’Europe centrale voire de l’Europe entière. Contempler les œuvres d’art issues des collections impériales des Habsbourg et conservées au Kunsthistorisches Museum à Vienne constitue une expérience saisissante. Nulle part ailleurs on ne peut voir une telle concentration de splendeurs en provenance de toute l’Europe. Les sphères d’influence politique, territoriale et culturelle des Habsbourg se sont étendues dans un espace géographique et temporel très large. Le règne de cette dynastie est le plus long que l’Europe ait jamais connu. Le château de Fontainebleau conserve-t-il des traces des relations diplomatiques que la France a entretenues avec l’Autriche au fil des siècles ? Les visites organisées à l’occasion du festival mettront-elles en avant des objets des collections du château qui témoignent de cette histoire partagée ?

DM : Fontainebleau conserve en effet les traces de ces relations tendues entre les Habsbourg et le royaume de France, pour la simple et bonne raison que le royaume de France s’est construit, sur la période narrée par le monument, en opposition avec cette puissance hégémonique.

Le mot « Autriche » fait ainsi partie intégrante de l’onomastique du château et y rayonne à divers endroits. Nous avons, à Fontainebleau, une « chambre d’Éléonore d’Autriche », une « chambre d’Anne d’Autriche », un tissage de la tenture des « chasses de Maximilien d’Autriche », et les appartements sont hantés par les fascinantes figures de Marie-Antoinette et de l’impératrice Marie-Louise. Ce rayonnement du nom nous rappelle le rêve de Frédéric III, père de Maximilien de Habsbourg qui, structurant le Saint Empire autour de l’Autriche, avait pour crédo : « il appartient à l’Autriche de gouverner le monde ». Il mit en place une puissance territoriale s’agrandissant par une série de mariages et se résumant en une devise : « les autres font la guerre alors que toi, heureuse Autriche, tu te maries » (Tu felix Austria nube).

Ces relations tendues, difficiles, faites de périodes de conflits, sont tissées de traités, de mariages princiers, d’échanges de cadeaux et de tissages artistiques au premier sens du terme. Car si l’Autriche est présente au château, le château a aussi voyagé jusqu’à elle. A Vienne, au Kunsthistorisches Museum, une tenture d’une opulence inouïe rassemble six pièces inspirées du mur sud de la galerie François Ier. Deux hypothèses expliquent sa présence à Vienne : cette tapisserie pourrait être un cadeau de François Ier à Charles Quint en souvenir de sa visite à Fontainebleau de Noël 1539 ou un présent offert à un membre des Habsbourg à l’occasion du mariage de Charles IX avec l’archiduchesse Élisabeth. Il existe donc à Vienne une galerie François Ier « mobile » et fastueuse, transcrite dans la soie, l’or, l’argent, sur laquelle, comme en une sorte de provocation, le roi de France figure en cuirasse d’imperator romain, le front lauré, faisant « unité de l’État » face au puissant Charles Quint qui lui a ravi le titre de « roi des Romains » et « d’empereur du Saint-Empire romain » en 1519… Elle a longtemps été présentée comme un double permettant de connaître l’aspect de la galerie avant les restaurations ultérieures dont nous parlions, devenant donc peut-être plus authentique que la « vraie galerie » ! Le plus fascinant est qu’elle constitue un fragment architectural tissé, intégrant la représentation sculpturale des stucs, la fresque et même un bout de plafond de la galerie. L’illusion spatiale et optique obtenue y est parfaite, nous ramenant au sujet du « vrai et du faux », à la force d’illusion de l’art.

Nous connaissons déjà très bien les relations tendues entre François Ier et Charles Quint, le fameux traité de Madrid qui enjoint le roi de France d’épouser Éléonore d’Autriche, sœur de l’Empereur, et la visite fastueuse que fait ce dernier à Fontainebleau pour les fêtes de Noël 1539. Le festival sera l’occasion de présenter ces grandes figures que sont Éléonore d’Autriche ou Élisabeth d’Autriche, véritables « fantômes » nominaux. C’est ce à quoi nos conservateurs, nos guides conférenciers et les élèves de l’École du Louvre s’attelleront en menant les festivaliers à travers le château. Mais méfions-nous des « faux amis » : nous rappellerons bien entendu qu’Anne d’Autriche, par exemple, est espagnole et que nous l’évoquons pour illustrer le rayonnement de cette puissante « Maison d’Autriche » dans toute son ampleur.

Quant aux autrichiennes, les « vraies », elles sont aussi présentes au château : Marie-Antoinette, tout d’abord, dont on ne connaît pas suffisamment la présence à Fontainebleau. Venue pour la première fois en tant que Dauphine, elle a fait plusieurs brillants séjours à Fontainebleau comme reine. En 1784, elle s’y rend par voie d’eau, alors qu’elle est enceinte. On ne peut que rêver à son yacht où elle disposait d’un boudoir, d’un salon, d’une salle à manger, d’une salle des gardes, d’une cuisine, d’une antichambre. Un obélisque dressé en 1785, à l’entrée de la rue de Nemours, lui est toujours dédié, ainsi qu’à ses enfants. Ses décors « dernier cri », comme son « boudoir d’argent », achevés au dernier séjour de la monarchie en 1786, ne seront vraiment utilisés que par la souveraine suivante, l’impératrice Joséphine, qui étrennera notamment le somptueux lit de parade livré en 1787 pour la reine déchue.

L’Empire est justement un chapitre déterminant de la lutte entre la France et les Habsbourg, ce que reflètent les collections du musée Napoléon Ier où le palais de Schönbrunn figure en très belle place à la table de « l’Ogre » corse, sur une assiette du service particulier de l’Empereur. C’est en 1806, avec le remodelage de l’Europe allemande ébranlée par les victoires napoléoniennes que François II, dernier souverain du millénaire et médiéval Saint Empire germanique, devient François Ier, empereur d’Autriche. C’est à Fontainebleau, en octobre 1807 qu’un traité napoléonien fixe les frontières entre cette même Autriche et le royaume d’Italie. Notre conservateur et les étudiants de l’École du Louvre raconteront cette histoire aux visiteurs, de l’arrivée de Marie-Louise en France à son mariage en 1810 avec Napoléon et à la naissance du roi de Rome. Cet enfant, très éphémère Napoléon II, devient à la chute de l’Empire le duc autrichien Franz de Reichstadt, élevé à Vienne parmi les Archiducs d’Autriche. A sa mort à Schönbrunn d’une tuberculose en 1832, ce romantique personnage au destin avorté se serait proclamé : « entre mon berceau et ma tombe, il y a un grand zéro ». Son berceau est encore visible dans les collections du musée Napoléon Ier de Fontainebleau, près de l’émouvant masque mortuaire de ce prince émacié, réalisé à Vienne (mais non exposé actuellement). Le « grand zéro » de ce destin est le dernier lien historique entre le château de Fontainebleau et l’Autriche, que nous pourrons présenter aux visiteurs.