Quand un écrivain ou une écrivaine, un ou une artiste, un ou une philosophe décide de faire du sport un objet de recherche, l’une des premières réactions est de considérer qu’il ou elle s’octroie un moment de délassement dans son travail. Le sport constitue au mieux une pause avant de passer à des sujets plus sérieux, au pire un fourvoiement qui témoigne d’une création destinée à s’égarer dans une culture de masse forcément aliénante. Considérations attendues, qui rabattent le phénomène sportif du côté du seul divertissement, traçant une ligne infranchissable entre ce qui est digne d’intérêt et ce qui ne l’est pas. Il s’agit plutôt ici d’envisager le sport, dans la variété de ses pratiques et de ses représentations, comme un domaine composite qui en croise beaucoup d’autres : la politique, l’histoire, l’économie, le monde du spectacle… En plus, bien évidemment, de l’aspect agonistique qui engage l’invention de nouveaux gestes : par exemple, en tennis, la volée amortie « posée » de John McEnroe, évoquée par Gilles Deleuze dans son Abécédaire, ou le « grand fouet liquide » de Roger Federer, comme l’écrivait David Foster Wallace à propos du coup droit du joueur suisse.

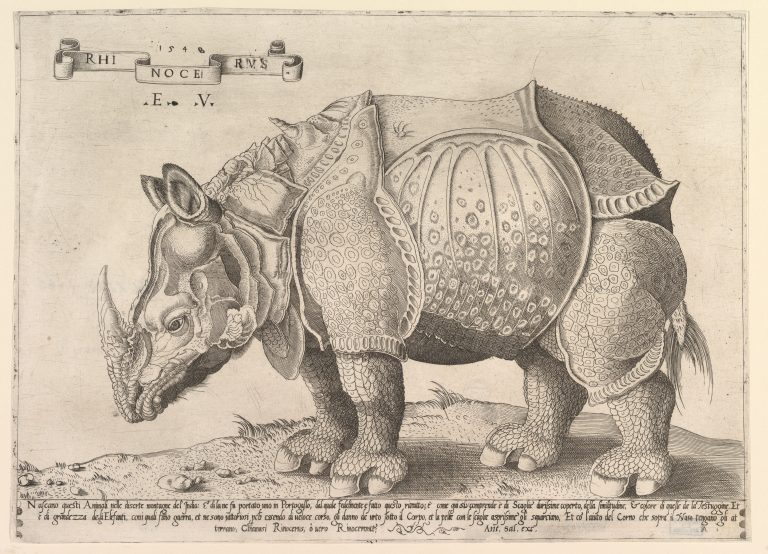

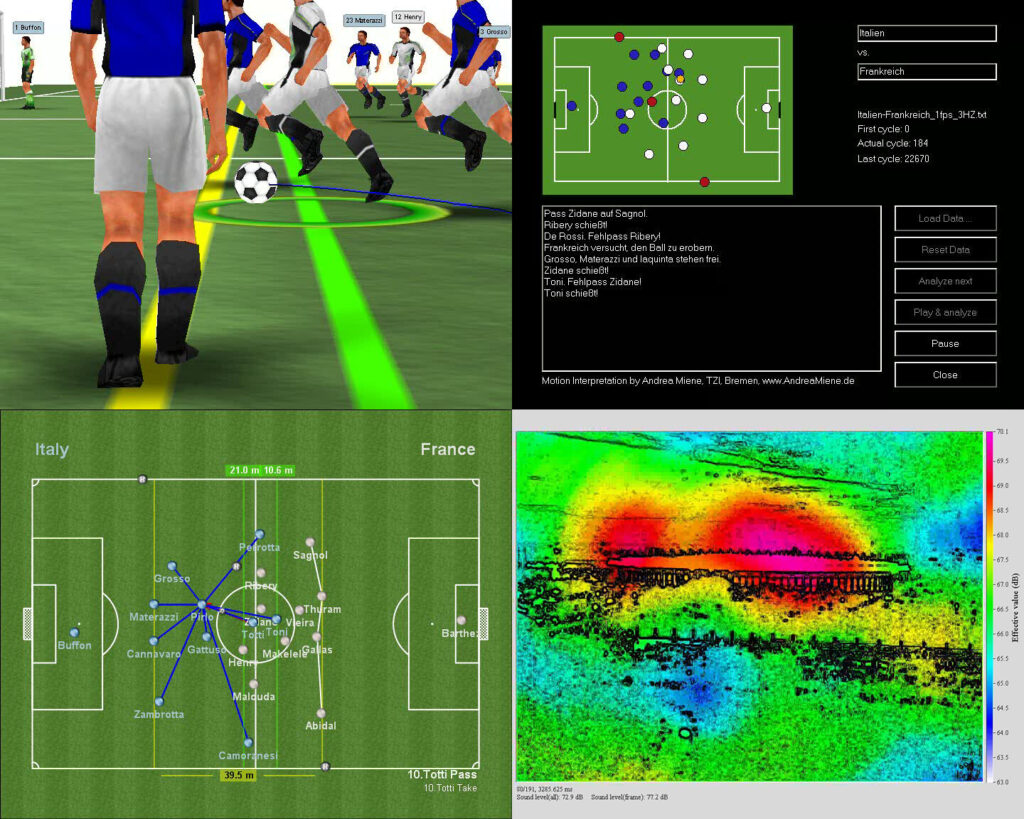

Le cinéaste Harun Farocki, grand amateur de football, s’est emparé il y a quelques années du ballon rond et de son point médiatique culminant – la finale de la Coupe du monde –, pour en explorer l’écheveau disciplinaire, à la croisée des savoirs qui en émergent et des pouvoirs qui s’y exercent. Il ne s’agit pas de n’importe quel événement sportif, puisqu’il correspond à une expérience planétaire où se cristallise en partie notre rapport aux images dans des environnements de vie qui en sont saturés. En 2007, Farocki présente en effet à la Documenta de Kassel une installation-vidéo intitulée Deep Play. Il y propose douze pistes montrant la finale France-Italie de la Coupe du monde 2006 qui s’est déroulée cette année-là dans le Stade olympique de Berlin. Chaque piste offre un aperçu singulier de la finale, sur le terrain comme en dehors. Outre les images fournies par la fédération internationale de football (la FIFA), en charge de la réalisation officielle de la compétition – ce qu’on appelle dans le jargon le « clean feed » –, Farocki a également choisi de projeter des éléments statistiques en lien avec le jeu (comme des diagrammes de mouvement ou de déplacement de certains joueurs), des images de vidéosurveillance de ce qui se déroule à l’intérieur du stade, ou encore un plan fixe du stade vu de l’extérieur durant toute la durée du match, que le cinéaste qualifie de « plan Andy Warhol » (en référence, bien sûr, au film expérimental Empire de l’artiste états-unien).

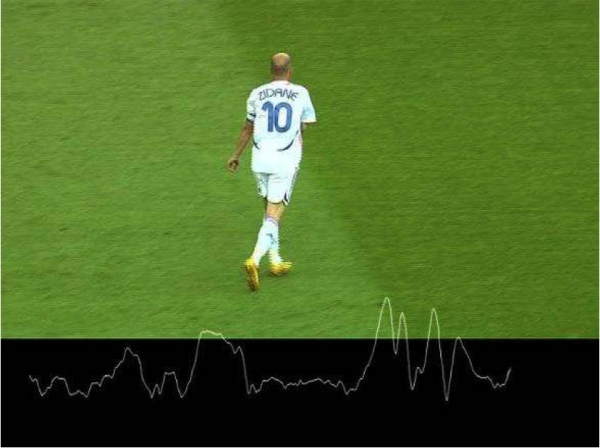

En ce sens, ces pistes ne renvoient pas à des points de vue différents sur ce qui se joue au niveau de la seule aire de jeu, comme Douglas Gordon et Philippe Parreno l’ont fait avec leur film-installation Zidane, un portrait du XXIe siècle (2005), où le joueur français était suivi par dix-sept caméras placés aux abords de la pelouse pendant le match Real Madrid-Villarreal CF. De fait, Deep Play n’a pas vocation à célébrer un joueur en particulier, ni d’ailleurs à supporter une équipe contre une autre. Farocki entend plutôt déplier, grâce aux images qui s’y rapportent, les enjeux sportifs et extra-sportifs de la finale, dont la retransmission télévisée atteint effectivement des chiffres record en termes d’audience (en 2006, 715 millions de téléspectateurs et téléspectatrices ont suivi la finale France-Italie, ils et elles étaient deux fois plus en 2022, avec 1,5 milliards pour la finale France-Argentine au Qatar). Il serait réducteur de croire que ce dépli des représentations d’une finale de Coupe du monde vise uniquement à en révéler le hors-champ. Car Farocki ne se limite pas à montrer ce qu’on a tendance à nous masquer, ou ce que nous ne serions pas autorisés à voir. Il entend davantage cartographier les différents régimes d’image, parfois antagonistes, qui émanent d’une manifestation sportive aussi mondialisée, en vue d’en souligner les ressorts organisationnels, d’en sonder les modalités de perception ou encore d’explorer l’expérience temporelle que nous en avons.

Par-delà le spectacle

C’est là que Deep Play devient une œuvre politique à part entière, en plaçant le football dans un jeu complexe de rapports de forces dans lequel Farocki lui-même se débat comme il peut. Un long texte rédigé par le réalisateur en témoigne, qu’il convient de relier par endroits à l’installation comme sa voix-off potentielle, c’est-à-dire, comme souvent dans les documentaires de Farocki : un discours qui ne se veut guère explicatif, indifférent à l’idée de donner une signification ultime à l’œuvre, mais qui accompagne cette dernière en insistant sur le quotidien d’un « chasseur-collecteur » d’images aux prises, ici, avec un système spectaculaire écrasant. Intitulé « Histoire d’une installation (sur la Coupe du monde de football) », ce texte adopte la forme d’un journal de bord portant sur la fabrication tumultueuse de Deep Play, jusqu’à son accrochage final dans la rotonde du Fridericianum de Kassel[1]. Éreintante, sa mise en place le fut d’abord en raison des conditions d’échange exécrables entre Farocki et la FIFA. Voilà une institution au fonctionnement des plus opaques, dont la hiérarchie se fait sentir à tous les niveaux de communication : en ne répondant pas aux nombreuses sollicitations de l’artiste et de son équipe, en multipliant les manœuvres dilatoires dans le transfert du matériel audiovisuel dont ils ont pourtant urgemment besoin. « Comme chez Kafka, écrit Farocki, il est clair que nous ne parviendrons jamais au Château » (p. 131). La FIFA demeure une forteresse imprenable.

Elle constitue de plus une entreprise commerciale utilisant les pires méthodes d’exploitation de celles et ceux qui travaillent pour elle. Farocki s’effare ainsi que le plus gros contingent des personnels de la FIFA lors de cette Coupe du monde 2006 soit composé de bénévoles, logeant à Berlin dans « une vaste salle aménagée en dortoirs collectifs » (p. 118). Qu’aurait dit le cinéaste aujourd’hui s’il avait été le témoin des préparatifs de la Coupe du monde au Qatar, avec ses dizaines de milliers de morts sur les chantiers de construction des stades ? Sans doute, le contraste entre le clinquant de la compétition et l’envers mortifère qui en constitue l’une des conditions de possibilité aurait conduit Farocki à interroger notre statut de téléspectateur face à toutes ces vies perdues. Ici comme ailleurs, le cinéaste allemand nous invite à partir « à la recherche d’un sens enseveli », à « déblayer les décombres qui obstruent les images » d’un spectacle sportif global sous lequel gisent tant de corps de travailleurs immigrés anonymes[2]. Par sa méthode et l’orientation vers l’histoire présente qu’elle suscite, Farocki est notre contemporain, branchant le sport à l’ère de sa mondialisation sur des relations de pouvoir qui l’excèdent, mais dont il est parallèlement le révélateur.

Deep Play n’est pas pour autant un dispositif d’images à charge qui se positionnerait contre la corruption au sein de la FIFA, contre l’argent dans le foot, contre un spectacle dont la retransmission à grande échelle le rendrait fatalement abrutissant… La voie critique suivie par Farocki est en apparence plus modeste, plus humble, sans mot d’ordre ni slogan ; une modestie et une humilité qui laissent cependant entrevoir de nouvelles manières de démonter une « société du spectacle » à laquelle le football appartient irrémédiablement. Décrire par exemple les à-côtés d’une finale de Coupe de monde, comme y insiste Deep Play ou comme l’écrit Farocki dans l’« histoire » de son installation, c’est déjà modifier la perception que nous pouvons en avoir, et par cette modification, entretenir une relation distanciée avec un événement qui mobilise par ailleurs une grande variété d’expériences.

D’où ces détails visuels qui surgissent ici et là de l’installation-vidéo ou du journal écrit du cinéaste, lesquels constituent une réserve de prises inestimables sur la réalité matérielle d’une Coupe du monde, par-delà sa seule retransmission médiatique. C’est ainsi que le regard de Farocki se pose sur « des gens qui sont à proximité immédiate du grand événement, mais qui pourtant n’y assistent pas depuis les tribunes : les policiers, les membres du service d’ordre, les chauffeurs des VIP » (p. 128). À chaque détail correspond un être au travail ou en état de rêverie qui ne se « préoccupe [pas] tant que ça » du match en cours ; à chaque détail, c’est un fragment d’une machine médiatique surdimensionnée qui s’exprime. Mis bout à bout, ces morceaux de vie rencontrent, voire se heurtent à la FIFA comme instance de domination du jeu : celle-ci devrait servir les joueuses et joueurs, les (télé)spectatrices et (télé)spectateurs de football, alors que ces protagonistes, activement ou passivement, en dépendent ou sont sommé.e.s de s’y soumettre. Ainsi le « clean feed », qu’on le veuille ou non, force notre regard devant le petit écran, surtout quand la réalisation de la FIFA privilégie « les jingles des sponsors Coca-Cola et McDonald’s » (p. 118) aux interactions entre footballeurs, lesquels d’ailleurs, dans l’après-match ou en conférence de presse, doivent garder le silence sur ces marques peu adaptées diététiquement à la pratique du sport.

Le football, au seuil de l’intelligence artificielle

La vidéosurveillance du Stade olympique reprise dans Deep Play montre elle aussi des situations ordinaires pendant le déroulement du « grand événement », sollicitant par ricochet d’autres films de Farocki qui portent plus spécifiquement sur le contrôle dans le système carcéral (comme Images de prison, réalisé en 2002). Même si le contexte du stade est évidemment autre – on y voit des spectateurs se mouvoir nonchalamment pour aller aux toilettes ou se désaltérer à la buvette –, il n’empêche que ces actions rudimentaires sont saisies par les caméras de la police berlinoise qui scrutent les moindres faits et gestes du public, comme si une situation dangereuse pour la sécurité des personnes pouvait survenir à tout moment.

Les images diagrammatiques, dites aussi « tactiques » par le documentariste, produisent quant à elles une observation plus abstraite de la finale : elles mettent en évidence le tracé d’une course d’un joueur sur le terrain, elles quantifient sa vitesse lors d’une phase de jeu, elles transforment la pelouse en un tableau noir où les footballeurs sont réduits à des points mobiles, etc. Il est légitime de croire que ces données statistiques améliorent la lisibilité du déroulé de la finale, et qu’elles s’adressent, avant toute chose, aux experts que sont les journalistes sportifs. Mais Farocki examine surtout le devenir d’un sport à l’époque d’une surenchère de datas qui objectifient la performance des joueurs, au détriment de la qualité d’un dribble, de la beauté d’un passement de jambe ou de la pureté d’un mouvement en triangle.

« La pensée visuelle d’une époque s’énonce à travers l’usage spécifique de ses machines de vision »

Ce contraste entre une dimension statistique de plus en plus prégnante dans l’analyse du jeu et le vaste domaine des émotions qui proviennent d’une enceinte sportive peut paraître énigmatique. Il nous renseigne toutefois sur une transformation du comportement des joueurs dans le football actuel, comme si cette lisibilité technique accrue avait un effet direct sur l’expérience du jeu, scellant le nouage entre les dispositifs visuels et l’expression corporelle qui intéresse tant Farocki. Comme le note judicieusement Christa Blümlinger dans une remarque qui vaut pour l’ensemble de son travail : « la pensée visuelle d’une époque s’énonce à travers l’usage spécifique de ses machines de vision »[3]. Et, pourrait-on ajouter plus spécifiquement, cette pensée se formule aussi au regard des conséquences de cet usage sur la gestuelle des sportifs et sportives.

Par extension, les diagrammes et les schémas que Deep Play met en espace nous disent aussi quelque chose d’un nivellement stylistique du football depuis que ces données statistiques inondent les commentaires sportifs. Il ne s’agit pas d’y voir un rapport de cause à effet, mais de questionner la concordance entre le développement de ces machines de vision dans le foot depuis une trentaine d’années et une certaine homogénéisation du jeu qui l’affecte à un niveau aussi bien individuel que collectif. Certes, de fortes individualités existent encore et existeront à l’avenir (il est indéniable qu’un joueur comme Kylian Mbappé est un génial inventeur de gestes : feintes de corps, tirs à la fois puissants et millimétrés…), de même que des équipes inspirantes continueront d’élever la qualité des matchs en créant de nouveaux rythmes et une nouvelle occupation du terrain (comme les équipes entraînées par Pep Guardiola, le FC Barcelone ou Manchester City). Mais il faut reconnaître que les éclats de style sont de moins en moins fréquents dans la haute compétition, et que les matchs d’une Coupe du monde qui restent dans les mémoires sont, eux aussi, de moins en moins nombreux.

Farocki ne l’exprime pas ainsi, mais il est clair que la finale de 2006 à Berlin ne l’a pas enthousiasmé, et pas seulement parce que c’est la première qu’il ne voit pas in extenso à la télévision : « je ne sais quoi penser de [cette] finale, avoue-t-il. Depuis 1958, j’ai vu chaque finale, et je garde chacune en tête mieux que celle d’hier » (p. 117). Plus loin dans ce même journal de bord de Deep Play, il se montre curieux des logiciels qui prennent le football comme prétexte pour développer des applications dans le champ de l’« intelligence articielle » (p. 148), en particulier ce logiciel « capable de transcrire un match de football en énoncés verbaux (…) : on cherche donc des méthodes pour traduire des images ou des éléments d’image en langage verbal ». Le résultat est souvent balbutiant, et parfois comique dans ses effets, puisque l’application « n’arrive pas toujours à distinguer une passe et un tir »… Mais le ver est déjà dans le fruit : et si l’évolution du football devait dépendre in fine de son adaptation aux mutations de l’intelligence artificielle, laquelle le prend en otage pour en faire un objet d’investigation parmi d’autres ? On aurait plutôt imaginé l’inverse, à savoir que l’intelligence artificielle accompagne les métamorphoses du foot pour en analyser les réserves stylistiques insoupçonnées, et concevoir en retour des applications susceptibles de nous aider à mieux comprendre le jeu. Questions dont Farocki pressentait l’actualité et qu’il nous a laissées en héritage, questions qui hantent Deep Play et qu’il nous appartient plus que jamais d’affronter.

Un texte de Dork Zabunyan, professeur en études cinématographiques (ESTCA, Université Paris 8)

[1] Ce long texte de plus de 50000 signes a d’abord paru en version allemande dans Lettre International en décembre 2007 (n°79), avant d’être publié en traduction française dans Trafic, n°64, hiver 2007. Cette dernière a ensuite été reprise à l’intérieur du recueil des « contributions » de Farocki à la revue Trafic, intitulé Aux bords du documentaire (Paris, P.O.L, 2022). Sauf mention contraire, la pagination des citations qui suivent renvoie à cette édition. L’expression « chasseur-collecteur » y figure p. 130.

[2] Sur la « voie » ainsi choisie par Farocki pour justifier, à la croisée des images et des mots, ce « sens enseveli », on se reportera à l’essai de Christa Blümlinger, Harun Farocki : du cinéma au musée, Paris, P.O.L, 2022, p. 77.

[3] Harun Farocki : du cinéma au musée, op. cit., p. 77.