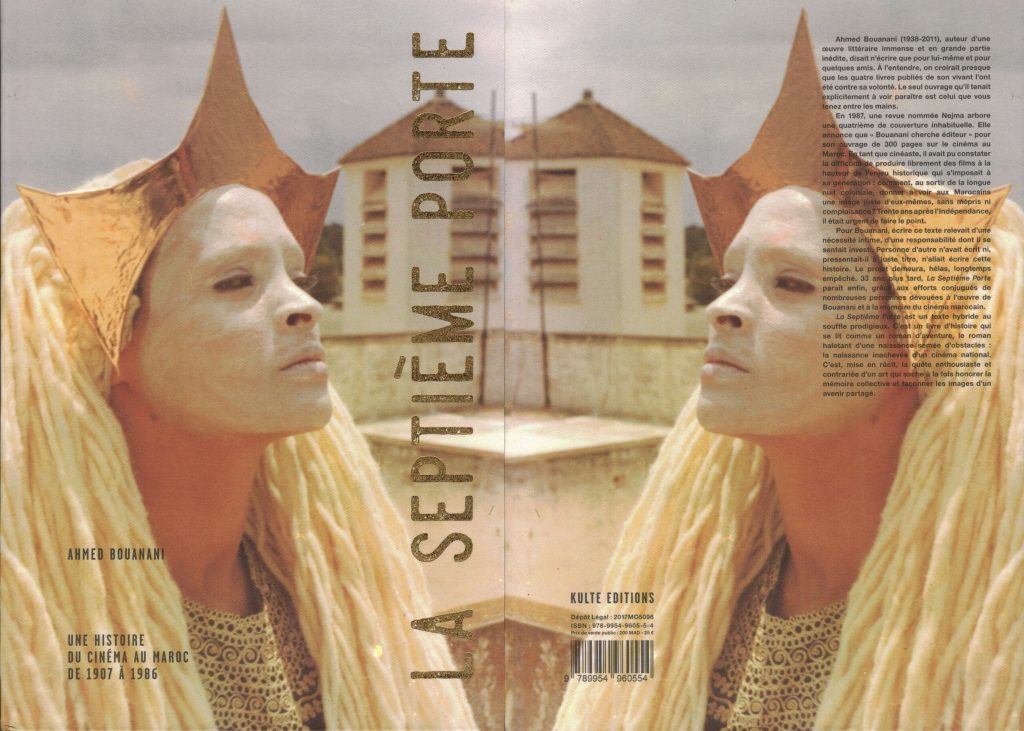

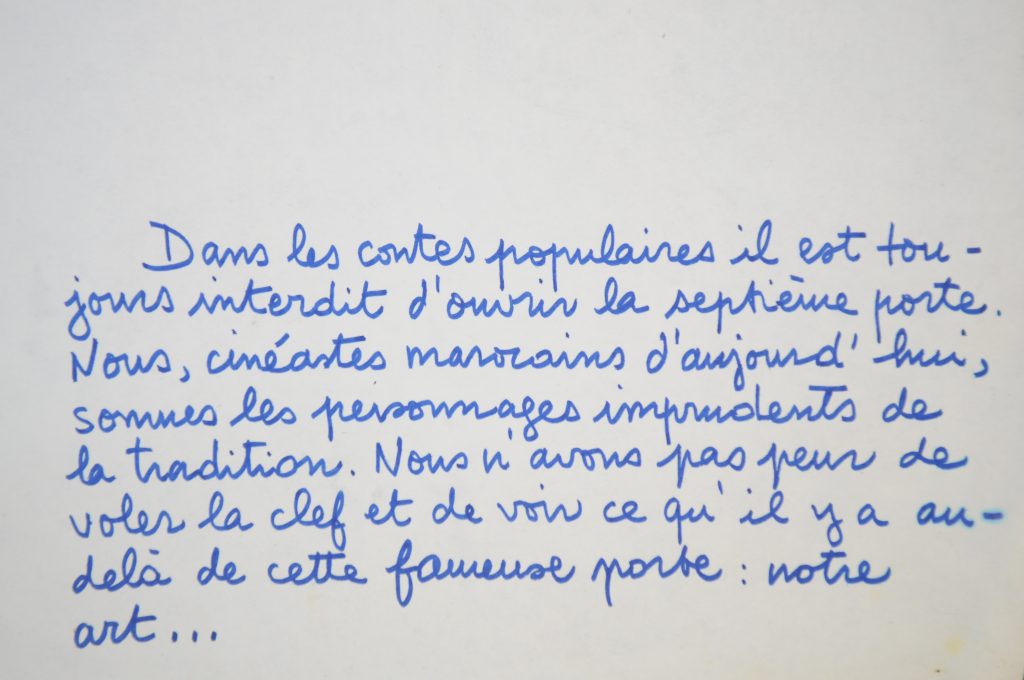

Au moment de commencer les recherches pour la prochaine édition du festival, un livre essentiel s’est imposé. Écrit entre 1966 et 1987 par le poète et cinéaste Ahmed Bouanani (1938-2011), il arbore un titre qui résonne comme un conte : La Septième porte.

Publié en 2020 après plusieurs années de travail mené par un collectif formé autour de la fille de l’écrivain, l’artiste Touda Bouanani[1], cette somme impressionnante et composite, engagée et érudite, fait le récit inspiré, sur quelque trois cent pages, de quatre-vingts ans d’histoire du cinéma au Maroc. Avec une approche rigoureuse, La Septième porte retrace les étapes qui ont permis progressivement au peuple marocain de se reconnaître enfin dans les récits évoqués à l’écran. Cinéaste, également poète et collaborateur de la célèbre revue Souffles (1966-1972), Ahmed Bouanani nous y accompagne vers la découverte de certains films méconnus, et nous conforte également dans le choix de certains titres que le public du festival pourra retrouver durant trois jours au sein de la section cinéma.

Magnifiquement mis en page dans un écho délicat à la pensée et la pratique du montage de son auteur, cet ouvrage fondamental pour appréhender le contexte d’une libération politique et sociale sera réédité par Kulte dans le courant de l’année dans une nouvelle version définitive. Sans attendre, nous vous proposons ici d’en parcourir ensemble quelques pans, comme passant une porte après l’autre. En parallèle, nous vous recommandons de visiter également le site des Archives Bouanani sur lequel Touda Bouanani a également longuement travaillé : les documents qui y sont numérisés et les nombreux textes qui les accompagnent rendent compte de la très grande richesse de plusieurs fonds, heureusement sauvegardés après l’incendie qui a en partie ravagé l’appartement familial en 2006, et désormais accessibles à Rabat pour les chercheurs et les chercheuses.

Sortir de la « nuit coloniale »

Scindée par l’année de l’indépendance (1956), une chronologie en deux pans ouvre le livre pour pointer les grandes « dates repères » du cinéma au Maroc entre 1895 et 1986. Ahmed Bouanani y intègre la trajectoire de son pays dans une histoire partagée du Maghreb, notamment celle de la présence dominante du cinéma venu d’Égypte sur tous les écrans d’Afrique du Nord dans la première moitié du siècle. Entre ces deux pans, une première partie, « La Nuit coloniale (1907-1956) », prolonge et complète les importants travaux déjà publiés sur le cinéma maghrébin de cette période[2]. Bouanani y rappelle la fascination des productions du Protectorat français pour l’exotisme et ses dérives, comme certaines aberrations linguistiques[3]. Surtout, il dénonce la façon dont ces productions, désireuses avant tout de concurrencer le cinéma égyptien, ont violemment méprisé le public marocain en s’obstinant à privilégier des dialogues en arabe classique – langue comprise par les lettrés comme peut l’être le latin – mais en aucun cas par le peuple marocain s’exprimant en arabe dialectal. Dans l’analyse très fine et tout à fait inédite qu’il propose de la période, l’écrivain s’attarde néanmoins sur les intentions plus respectueuses de certains cinéastes français. Parmi eux, André Zwobada, à qui Bouanani emprunte le titre du film que celui-ci réalisa en 1947 : La Septième porte. Se réjouissant que ce conte inspiré d’une légende marocaine se déploie sous la belle influence de Jean Cocteau, Ahmed Bouanani salue la sincérité profonde d’un cinéaste à la démarche progressiste qui avait choisi de placer la culture maghrébine au centre de son récit, mais à nouveau, ne peut que regretter qu’aucune des deux versions du film – l’une interprétée par des acteurs français, l’autre par des acteurs maghrébins, toujours en arabe classique[4] – ne trouva à l’époque son public. La Septième porte – comme le film suivant de Zwobada, Noces de sable (1948), avec la voix de Cocteau – esquissait alors pourtant, selon Bouanani, la possibilité d’un véritable cinéma au Maroc.

Deux figures tutélaires

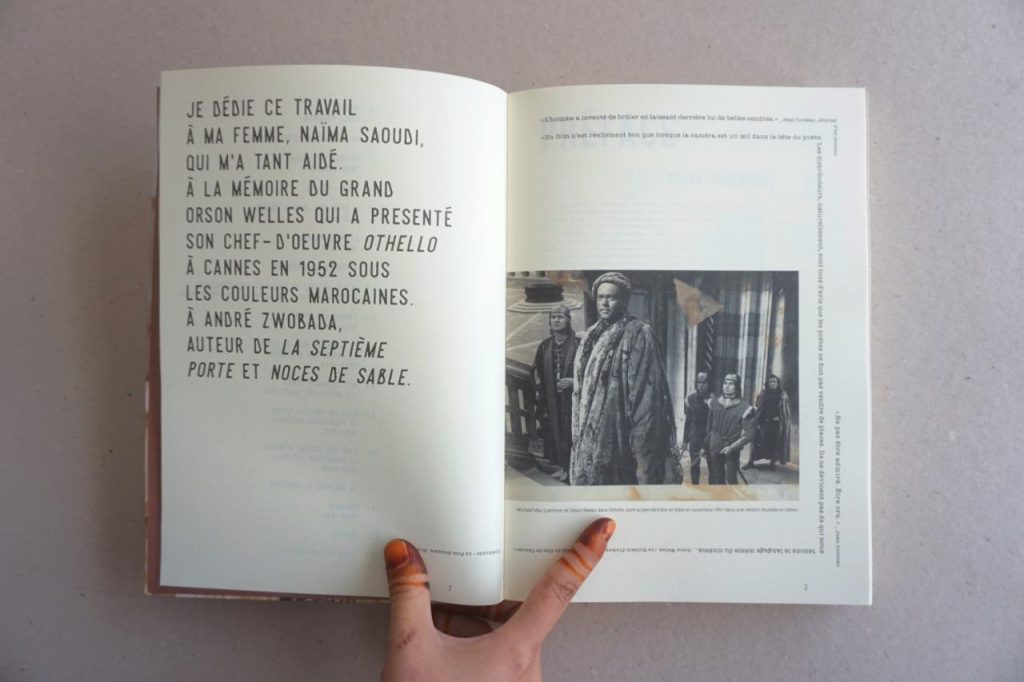

Dédié à André Zwobada, l’ouvrage d’Ahmed Bouanani rend également hommage « à la mémoire du grand Orson Welles qui a présenté son chef-d’œuvre Othello à Cannes en 1952 sous les couleurs marocaines » [5]. En miroir de la dédicace inaugurale du livre, trois citations s’entrelacent tout au bord d’une page où figure une photographie de plateau du cinéaste et acteur américain dans le rôle du Maure de Venise. La première citation est tirée d’un entretien avec Welles : « Un film n’est réellement bon que lorsque la caméra est un œil dans la tête du poète. Les distributeurs, naturellement, sont tous d’avis que les poètes ne font pas vendre de places. Ils ne devinent pas de qui nous tenons le langage même du cinéma. » La deuxième est tirée du Journal d’un inconnu de Jean Cocteau : « L’homme a inventé de brûler en laissant derrière lui de belles cendres. » La dernière, enfin, fait à nouveau résonner la voix de l’auteur d’Orphée : « Ne pas être admiré. Être cru. » Placés à nouveau plusieurs fois en exergue par la suite, Welles et Cocteau hantent les pages de La Septième porte, comme si s’écrivait en filigrane une singulière leçon de cinéma à plusieurs voix. Évoqués dans les derniers chapitres, les deux films de fiction réalisés par Ahmed Bouanani (Les Quatre sources en 1977, Le Mirage en 1980) faisaient déjà souvenir de ces deux figures tutélaires dans leur manière de renouveler, par de subtils partis pris de mise en scène, les liens qui unissent cinéma et poésie.

Un pionnier

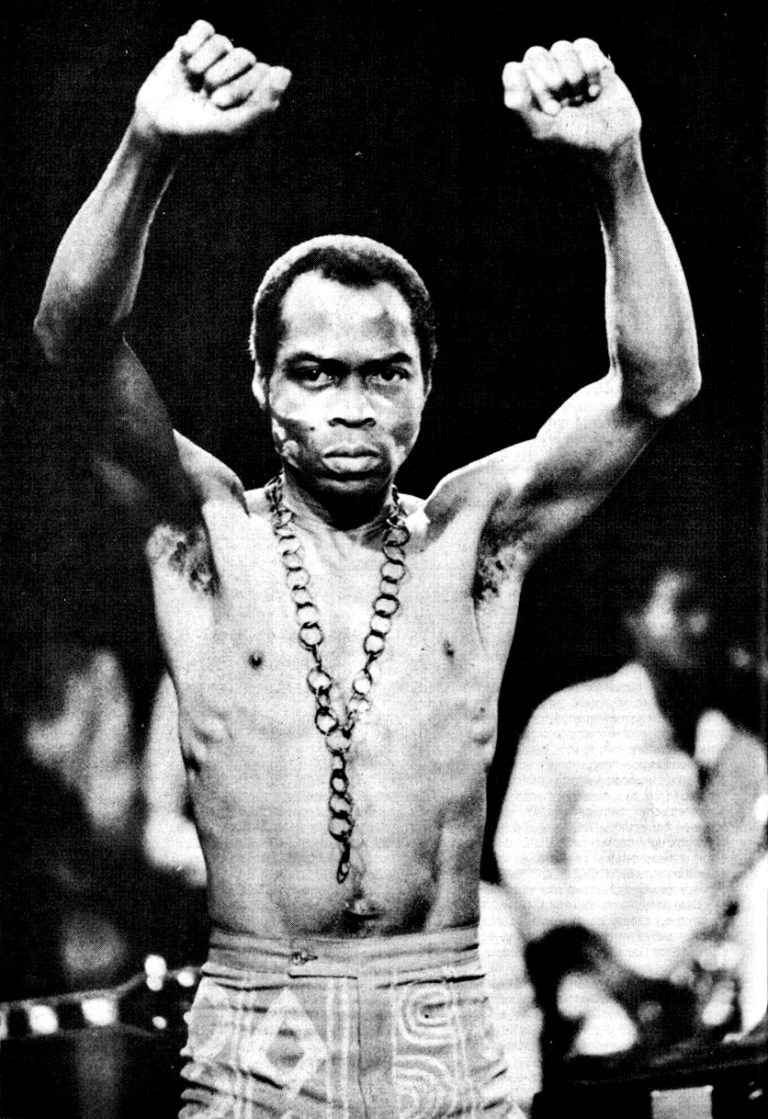

Sur le seuil de l’histoire du cinéma marocain se tient un artiste autodidacte, Mohamed Osfour (1927-2005). L’un des dossiers thématiques qui ponctuent La Septième porte lui est entièrement consacré. Ahmed Bouanani y met en lumière un parcours absolument unique, racontant comment Osfour se procura, tout jeune, une caméra 9,5 mm pour réaliser, avec quelques amis pour interprètes et équipés de légers accessoires, de petits films muets inspirés des figures des grands films d’aventure américains qui le fascinaient (Tarzan, ou encore Robin des bois). Dans le chapitre « Le Maroc en noir et blanc », Bouanani complète le portrait de cet amateur passionné : l’écrivain y fait le récit d’une projection, en 1958, du Fils maudit – le premier long métrage, toujours muet, d’Osfour – où il eut la surprise d’entendre, lancée à partir d’un magnétophone par le cinéaste lui-même, la bande sonore sur laquelle il incarnait successivement tous les rôles, et réalisait même bruitages, musiques et commentaires. Bouanani nous apprend également qu’Osfour n’a jamais cessé de collaborer, notamment en tant que régisseur, à la réalisation de nombreux films marocains, et également à une centaine de films internationaux tournés au Maroc, parmi lesquels La Septième porte d’André Zwobada et Othello d’Orson Welles. En 1973, Ahmed Bounanani signait Petite histoire en marge du cinématographe, en hommage à la ténacité de ce pionnier du cinéma marocain, dont il se sent l’héritier. Produit dans le cadre des actualités projetées au cinéma, ce court métrage venait prolonger à l’époque le premier manuscrit de La Septième porte, encore à l’état d’ébauche[6].

Ahmed Bouanani, Petite histoire en marge du cinématographe, 1973 © Centre Cinématographique Marocain

« Le Maroc en noir et blanc »

Derrière ces mots, Ahmed Bouanani rend compte à la fois de la difficile émergence du cinéma marocain et des années pendant lesquelles le Centre cinématographique marocain (CCM) accompagne la production de courts métrages. À l’inverse de certaines productions algériennes ou tunisiennes contemporaines, ces films de commande ministérielle manquent, selon lui, d’originalité et ne témoignent jamais des mouvements populaires de lutte et de résistance anticoloniale, y compris après l’indépendance. « Le Maroc en noir et blanc », c’est également pour l’écrivain et cinéaste une manière élégante de condenser, en peu de mots, la genèse contrariée de ses propres films : celle, par exemple, de 6 et 12 (1968) dont il signe seul le scénario, mais qu’il réalisera, à la demande du CCM, avec deux amis comme lui formés à l’IDHEC à Paris – Majid Rechiche et Mohamed Tazi – et sans pouvoir être crédité autrement que comme leur monteur et collaborateur. Pour Bouanani, l’ambition de 6 et 12 était de porter un nouveau regard sur le pays en « “racontant” par l’image et par le son le Casablanca de 1968 »[7] : porté par un geste autant poétique que politique, le cinéaste entendait alors ouvrir la voie à un nouveau cinéma documentaire marocain, dans un contexte postcolonial qui restait autoritaire douze ans après l’indépendance.

Les archives d’un pays

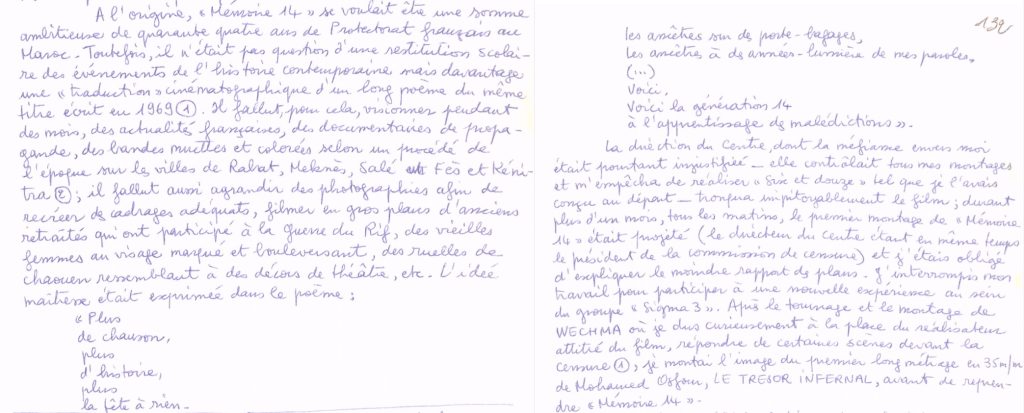

La question de la mémoire hante le livre entier. Le chapitre « Pour un nouveau regard » s’ouvre sur un premier ensemble consacré aux courts métrages réalisés durant la décennie 70, lui-même intitulé « La mémoire maudite ». Ahmed Bouanani y écrit : « Après quinze ans d’amnésie, le Maroc culturel semble amorcer une nouvelle phase pour récupérer ses souvenirs et affirmer son moi profond ». C’est dans ces pages qu’il aborde le montage de Mémoire 14 (1971), dans lequel il parcourt, archives à l’appui, l’histoire du pays du début du siècle jusqu’à l’indépendance. L’écrivain raconte la genèse de ce film fortement malmené par la censure, et qui devait, au départ, devenir son tout premier long métrage : malgré les coupes imposées par le CCM, Mémoire 14 restera selon lui et pendant longtemps « l’unique film de montage » de l’histoire du cinéma marocain[8]. L’une des clés de La Septième porte est sans doute à chercher dans la manière dont son auteur entremêle la prose du récit de la création et la poésie dans sa forme la plus radicale. Au cœur d’une page, Bouanani monte littéralement les mots avec les images que ces derniers convoquent : l’association qu’il opère entre l’énumération lyrique des gestes qui ont permis la concrétisation de Mémoire 14 et un extrait du poème éponyme l’ayant inspiré s’impose à nous comme un manifeste d’une puissante lucidité.

Nouveau souffle

Dans La Septième porte, Ahmed Bouanani raconte également l’avènement, dans les années 70, d’une modernité cinématographique tout à fait en écho à celle inscrite dans les images et les sons des nouvelles vagues du monde entier. L’écrivain revient sur plusieurs jalons, réalisés par des cinéastes collaborant parfois aux films des uns et des autres, partageant un intérêt commun pour l’entrecroisement de la fiction et du documentaire, mais surtout s’engageant à « décoloniser l’écran »[9] : Hamid Bénani (Traces, 1970), Mostafa Derkaoui (De quelques événements sans signification, 1974), Ahmed El Maânouni (Ô les jours, 1978), bien d’autres cinéastes encore, offraient alors au cinéma marocain un nouveau souffle, nourri d’exigence et de poésie. Pour exprimer cela, Bouanani intègre à ses propres analyses les propos des auteurs des films, révélant ainsi chaque personnalité, chaque approche, dans leur singularité. Dans l’une des entrées du « Dictionnaire des cinéastes marocains », l’une des très riches annexes que Bouanani avait préparée pour la publication de son livre, quelques mots de Hamid Bénani semble synthétiser le projet éthique de cette génération de cinéastes : « Un film est politique quand il conteste et remet en question un certain nombre de valeurs établies (dans Traces, patriarcales et traditionnelles). Il faudrait des films qui soient implicitement politiques, c’est-à-dire ceux qui remettent en question, introduisent un malaise et provoquent un degré de réflexion, donc qui détruisent en proposant des solutions constructives. »

Faire face

Jamais dans son livre Ahmed Bouanani ne dissimule les problèmes rencontrés par les cinéastes au cours de la production, la réalisation ou encore la distribution de leurs films, bien au contraire. En 1966, un « dossier cinéma » de la revue Souffles – auquel il a collaboré, et reproduit parmi les annexes – met à jour une série de constats dans l’espoir de sortir de l’impasse dans laquelle se trouvaient alors les cinéastes marocains. Si Bouanani peut se révéler très critique envers certains films qu’il aborde dans son histoire du cinéma, prolongeant sa lecture de nombreuses revues[10], il a toujours fait face, à l’instar de ses confrères, aux contraintes culturelles et économiques du pays et, de fait, s’attache systématiquement à distinguer les intentions de chaque cinéaste du film achevé. Au sujet de ses propres réalisations, Bouanani n’hésite pas non plus à témoigner de ses difficultés, hésitations et tâtonnements : reprenant un extrait du journal qu’il rédigea sur le tournage de son long métrage Le Mirage (1980), il place à nouveau ses pas dans ceux de Jean Cocteau, et dévoile sa fascination pour le mythique journal de tournage de La Belle et la Bête.

Au-delà de la septième porte

Dans son introduction à l’ouvrage, Omar Berrada s’interroge : « Ahmed Bouanani savait-il au moment de rédiger La Septième porte que son dernier film était derrière lui ? Avait-il compris que, comme la plupart de ses écrits, cette histoire resterait longtemps inédite ? » Avant d’ajouter plus loin : « Ce livre d’histoire rempli de noms et de dates se lit comme un roman. Le roman chaotique d’une naissance pleine d’inquiétudes et de soubresauts. Le roman d’une image qui s’assemble, fragment par fragment, dans les bris du miroir. » En 1988, Ahmed Bouanani a mis la dernière main au manuscrit de La Septième porte, et pour la première fois de sa carrière, joue dans un film. Réalisé par Farida Benlyazid, Une porte sur le ciel accueille le cinéaste et poète littéralement sur un seuil, dans ses premières séquences, incarnant le père de la protagoniste principale. Avec ce long métrage, la réalisatrice poursuit les recherches de Bouanani et des autres pionniers de la modernité cinématographique marocaine : à son tour, elle entend « décoloniser l’écran » en donnant forme à une trajectoire spirituelle et féministe célébrant l’écoute et le partage, nourrie des pratiques méditatives soufies. Alors que le tournage s’apprête à commencer, Ahmed Bouanani entame un nouveau journal, cette fois-ci libéré a priori des contraintes qui incombent à tout cinéaste. Sur la toute première page, reproduite sur le site d’une incroyable richesse que l’artiste Touda Bouanani a consacré à son père, on peut y lire :

« Une porte – septième ? – qui donne accès aux rêves les plus fous. Et ces rêves les plus fous sont notre cinéma. Mais cette porte s’ouvre aussi sur une multitude de problèmes, d’appréhensions, de joie, d’imprévus, de surprises… Pendant les six semaines de tournage, nous allons vivre une vie en marge du monde, dans une autre dimension. Qu’y trouverons-nous ? »

[1] Ahmed Bouanani, La Septième porte. Une histoire du cinéma au Maroc de 1907 à 1986, Kulte éditions, Rabat, 2020. Le collectif réuni autour de Touda Bouanani comprend l’écrivain, poète et curateur Omar Berrada, l’universitaire Marie Pierre-Bouthier, l’artiste et cinéaste Ali Essafi, ou encore les curatrices Léa Morin et Madeleine de Colnet.

[2] Pierre Boulanger, Le Cinéma colonial : De L’Atlantide à Lawrence d’Arabie, Paris, Seghers, 1975.

[3] À propos du film Itto (1934) de Jean Benoît-Lévy et Marie Epstein, Ahmed Bouanani écrit : « On a un peu trop complaisamment écrit sur cette superproduction qui a eu les grandes faveurs de l’administration coloniale. (…) J’ai eu l’occasion de visionner quelques bobines de ce film (…), et ayant la possibilité à la table de montage de faire marche arrière, j’ai eu la surprise de constater que le berbère de la cantatrice [Simone Berriau, interprétant Itto] n’est que du français enregistré à l’envers ! » (Sauf mention contraire, toutes les citations suivantes sont extraites de La Septième porte).

[4] María Casares, Georges Marchal et Jean Servais pour la première, Keltoum & Mohamed Gabsi pour la seconde.

[5] Orson Welles a tourné une partie de son film dans l’ancienne Mogador (aujourd’hui Essaouira).

[6] Ahmed Bouanani a dédié au Journal d’Actualités marocaines un encart spécifique dans son livre. Le magazine « Vu pour vous » qui accueille le court métrage consacré à Osfour, « est devenu dans les années 60, un véritable banc d’essai où s’exerceront tous les cinéastes nouveaux-venus au sein du Centre cinématographique marocain ». Les Archives Bouanani conservent de nombreuses photographies et autres archives documentant la vie et l’œuvre de Mohamed Osfour.

[7] 6 et 12 revisite le genre de la « symphonie urbaine » : il s’inspire de Moscou (Mikhaïl Kaufman, 1926) de L’homme à la caméra (Dziga Vertov, 1927) ou encore de Berlin, symphonie d’une grande ville (Walter Ruttmann, 1927).

[8] Cf. Marie Pierre-Bouthier, « Un unique “film de montage” pour le Maroc Indépendant : Archives, histoire et mémoire dans Mémoire 14 de Ahmed Bouanani (1971) », Carnets du BAL n°10, Les Presses du réel, 2023 : p. 256-281.

[9] Pour reprendre l’expression de l’écrivain Omar Berrada dans son introduction de La Septième porte. Traces est produit par le collectif Sigma 3, auquel appartenait Ahmed Bouanani. Cf. également De quelques événements sans signification à reconstituer, livre collectif et dvd, édité par Léa Morin, préfacé par Mostafa Derkaoui, Paris / Rennes, Zamân Books / Talitha, 2022.

[10] Notamment les périodiques marocains Lamalif, et Le Message, mais aussi Cinéma 3, éditée par la Fédération Marocaine des Ciné-Clubs et dirigée par le critique, scénariste et producteur marocain Nour-Eddine Saïl (1947-2020), également responsable de la page cinématographique (1972-1974) de Maghreb Informations.

Damien Truchot, programmateur de la section cinéma du festival de l’histoire de l’art