A quelques jours de l’automne, les équipes du festival préparent déjà activement le mois de juin. Le FHA revient du 5 au 7 juin 2026 pour une 15e édition placée sous le signe de la mode et avec le Maroc comme pays invité. Alors pour vous mettre en appétit et éveiller votre curiosité, l’équipe du festival vous dévoile en avant-première quelques pistes de l’audacieuse programmation qui vous attend.

Le Maroc, pays invité

Pour sa 15ème édition, le festival mettra pour la première fois à l’honneur un pays du continent africain. Riche d’une histoire plurimillénaire, le Maroc revendique un héritage culturel multiple. Les influences africaines, arabes, amazighes ou juives s’y entremêlent – autant de composantes parfois artificiellement dissociées et opposées durant la période coloniale. Sa situation géographique singulière, au Sud de l’Europe et au Nord de l’Afrique, ouvert sur le bassin méditerranéen comme sur l’Amérique latine par sa façade Atlantique, confère au royaume un rôle de carrefour intercontinental entre plusieurs mondes. Le festival explorera l’histoire de l’art du pays de l’Antiquité à nos jours, en mettant en lumière aussi bien son patrimoine historique que la vitalité de sa création contemporaine.

Le pays recèle de sites archéologiques exceptionnels, toujours en cours de fouille, comme Lixus ou Volubilis. Les vestiges découverts et les somptueuses œuvres exhumées – notamment des mosaïques et des bronzes – témoignent de la présence phénicienne puis romaine dans le Nord, et enrichissent aujourd’hui les collections du musée de l’histoire et des civilisations de Rabat.

L’histoire artistique du Maroc croise à de multiples reprises celle de l’Europe voisine. Au Moyen-Âge, les dynasties amazighes rayonnent depuis Fès et Marrakech jusqu’à l’Espagne conquise, donnant naissance à une culture maroco-andalouse qui s’illustre dans l’architecture, les arts décoratifs ou la graphie arabe.

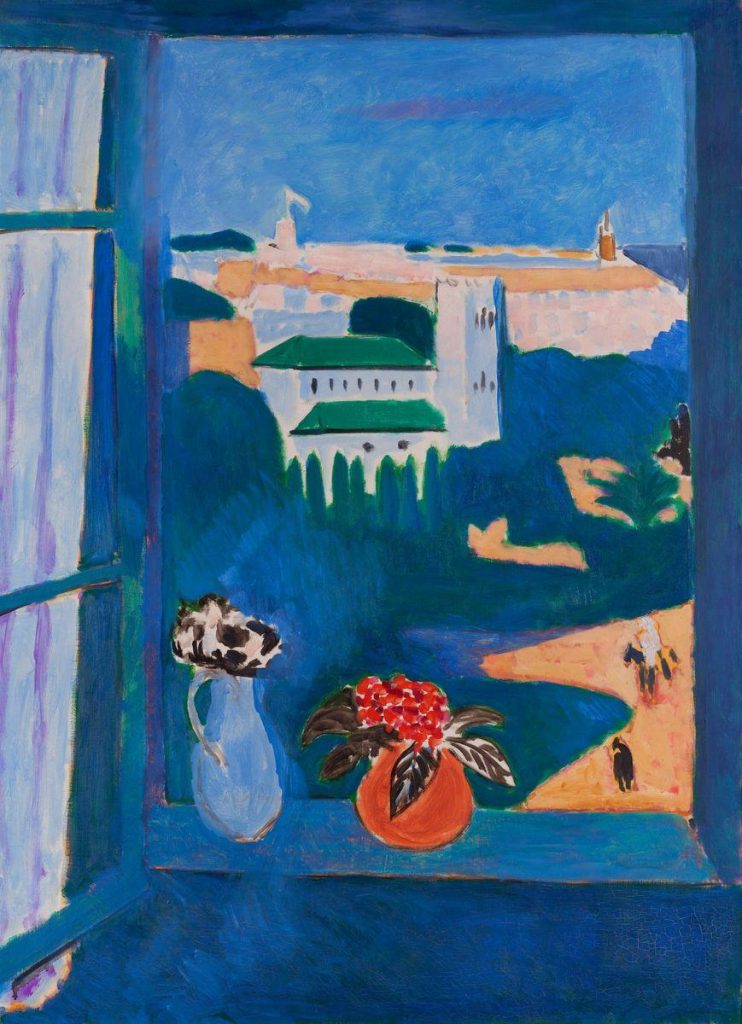

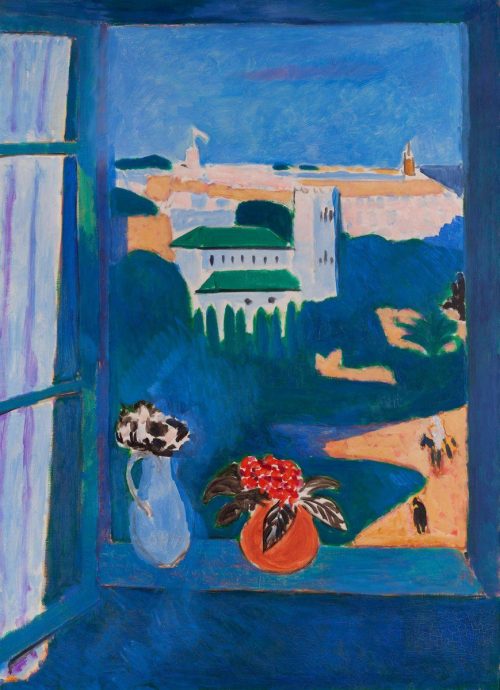

Plus tard, au XIXe siècle, le pays attire de nombreux peintres européens, souvent pétris de fantasmes orientalistes ; au début du XXe siècle, sa lumière séduit les artistes fauves. Suite à l’imposition en 1912 des protectorats français et espagnols, de nombreux photographes s’y rendent, tirant parti du dispositif colonial en place.

Après l’indépendance en 1956, une nouvelle modernité marocaine émerge. Dans l’effervescence culturelle des années 1960, les artistes de l’École de Casablanca, parmi lesquels Mohamed Chebaa, Mohamed Melehi, Farid Belkahia ou Mohamed Hamidi, se tournent vers les arts vernaculaires. Dépassant les hiérarchisations occidentales entre art majeur et mineur, ils puisent dans l’artisanat traditionnel un langage plastique abstrait, des techniques novatrices et une nouvelle conception du rôle de l’artiste au sein de la société.

L’artisanat marocain, décliné en une multitude de savoir-faire – tapis et cuir de Fès, bois d’Essaouira, poterie de Safi – constitue toujours aujourd’hui une composante essentielle du patrimoine culturel national. Des architectes contemporains comme Salima Naji se tournent vers le bâti traditionnel en terre crue du Haut Atlas pour affronter les défis de l’avenir : réchauffement climatique, gestion des ressources.

Ces différents savoir-faire continuent à alimenter une création contemporaine foisonnante. En 2026, le Maroc participera pour la première fois à la Biennale de Venise avec un pavillon national ; le pays sera représenté par l’artiste Amina Agueznay, qui conçoit ses œuvres en dialogue étroit avec des artisans. Affirmant aujourd’hui pleinement son ancrage africain, le royaume soutient avec constance la jeune création, tant nationale que continentale. L’ouverture récente du Musée d’Art contemporain africain Al Maaden (MACAAL), la création de la foire d’art internationale 1-54 dévolue à l’art africain en témoignent de façon éclatante. Le festival aura à cœur de mettre en lumière cette effervescence de la scène marocaine actuelle, inséparable de celles des pays subsahariens.

La mode, thème de l’édition 2026

Difficile d’évoquer le Maroc sans mentionner ses parures traditionnelles et notamment le caftan, tenue d’apparat dont la renommée dépasse largement les frontières du pays. Tout au long du XXe siècle, de nombreux couturiers de renom se sont inspirés des vêtements marocains, soulevant aujourd’hui de légitimes interrogations sur les pratiques d’appropriation culturelle. Le choix du thème de la mode pour l’édition 2026 offrira l’occasion d’enrichir la réflexion et le débat autour de ces enjeux.

Champ largement façonné par les études anglophones, l’étude de la mode a su prendre une ampleur inédite en France au cours des dix dernières années en histoire de l’art. La création de chaires dédiées dans les établissements d’enseignement supérieur a favorisé l’émergence d’une nouvelle génération de chercheurs ; la multiplication et le succès des expositions sur le sujet attestent de l’intérêt croissant du public.

La mode demeure toutefois entachée de préjugés. Soupçonnée de connivence avec l’industrie du luxe, elle est tour à tour perçue comme le reflet d’un capitalisme exacerbé, ou comme un objet frivole dépourvu de toute épaisseur théorique. En la mettant à l’honneur, le festival contribuera sans nul doute à dépasser ces stéréotypes, pour valoriser le remarquable dynamisme qui anime aujourd’hui ce champ.

Loin de ne concerner qu’une élite privilégiée, la mode appartient à tous. Le choix de notre apparence vestimentaire façonne notre image, et reflète autant nos goûts individuels que notre position sociale ou notre manière de relationner aux autres. Ce processus créatif, ancré dans le quotidien, transcende les époques et préexiste à sa conceptualisation moderne en Occident : le vêtement est un signifiant social dans l’ensemble des régions du monde depuis l’Antiquité. Retracer son histoire invite donc à penser une histoire de l’art globalisée, attentive autant aux circulations intercontinentales des matières qu’aux dynamiques d’exploitation Nord/Sud.

Résolument interdisciplinaire, l’histoire de la mode mobilise les apports conjoints de l’archéologie, de l’histoire, de la sociologie et de l’anthropologie. Au sein de l’histoire de l’art, elle est abordée sous de multiples perspectives. L’étude de la culture matérielle s’attache aux objets eux-mêmes – leur confection, leurs techniques, leurs tissus – et rappelle combien le vêtement modèle le corps, construisant matériellement les réalités sociales. D’autres recherches se concentrent sur les discours théoriques et démontrent que la mode est aussi un objet idéologique, nourrissant débats et controverses. L’étude de la culture visuelle souligne enfin son lien profond aux images et sa dépendance aux supports qui la diffusent : photographie, film, dessin ou caricature de presse.

Le programme du festival reflètera cette diversité d’approches. Pratique des élites autant que possible contre-pouvoir, dotée d’un fort potentiel de subversion, la mode – loin de se réduire à un simple cycle de tendances – s’affirme comme un phénomène complexe, fondamentalement pluriel.

Sophie Goetzmann, programmatrice scientifique du festival